|

|

Mestranda em Ciências Sociais (PUC-SP) e pesquisadora do NEILS – Núcleo de Estudos de Ideologia e Lutas Sociais

|

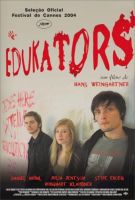

Da “Destruição criativa” à “Estética política”: subjetividade e resistência do trabalhador no filme Os Educadores[1].

A constituição dinâmica do capital compreende constantes inovações tecnológicas e organizacionais no âmbito do processo de produção capitalista, assegurando a reprodução de mercadorias e das relações sociais que nele estão inseridas. A palavra transitoriedade é a pedra angular deste processo que, desde meados do século XIX, transitou da manufatura ao fordismo, deste ao taylorismo; e atualmente fazem da “reestruturação produtiva” e da “flexibilização da produção” as expressões mais adequadas à época em que vivemos. A implantação constante de novos sistemas de produção emprega o processo de “destruição criativa” sempre que necessita conquistar novos mercados, lançar novos produtos ou apresentar novas soluções. A inovação aparece como a grande causa das mudanças que afetam diretamente a vida cotidiana do trabalhador. Ao realizar este processo, a transitoriedade se manifesta na esfera do consumo, das relações sociais e na paisagem das cidades, assim como nas exigências do mercado de trabalho. A necessidade do mercado de trabalho seleciona quem está ou não qualificado e apto a estas mudanças, e deste modo, a capacidade do trabalhador é explorada no mesmo ritmo que o aceleramento das transformações globais. O processo de reprodução material e social torna dinâmica a própria constituição do capital, que conecta o mundo e garante sua sobrevivência por meio da destruição e reconstrução acelerada dos processos de produção e das relações interligadas a ele. Fato que compreende também a dimensão territorial, visto que o capital necessita constantemente expandir seus mercados tanto em investimentos quanto em consumo. De acordo com Harvey (2004), a acumulação de capital e a expansão territorial constituem a lógica da “destruição criativa”. As crises cíclicas de superacumulação fazem com que o capital busque lugares para se acomodar, criando um ambiente geográfico à sua imagem para depois destruí-lo, gerando conseqüências sociais e ambientais. Desta maneira, a “destruição criativa” emerge como característica primordial do desenvolvimento capitalista, pois esta, não somente leva aos extremos a inovação técnica e social, mas garante o próprio funcionamento do processo de produção capitalista. Sendo assim, este artigo parte do termo “destruição criativa” usada por David Harvey em A condição pós-moderna (1994), para abordar a questão do trabalho enquanto criador da existência humana, ao mesmo tempo em que aliena e destrói a natureza e o trabalhador e, destacamos ainda, como este processo se relaciona à “teoria da alienação” em Marx e Engels. Por

outro lado, retomaremos a premissa da análise marxista que leva em conta

a emergência de forças antagônicas, e o processo capitalista como “algo

que produz de forma simultânea e crescente, miséria em massa e poder

proletário”. Como

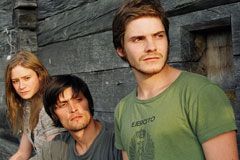

pano de fundo de nossa proposta, consideraremos passagens e diálogos do A escolha de “Os Educadores” (2004) foi realizada com base na discussão que o filme suscita sobre a temática da relação capital-trabalho e da alienação, e os efeitos sobre a subjetividade dos trabalhadores e as perspectivas de ação política. Trata-se de um filme sobre três jovens idealistas que praticam pequenas ações com a finalidade de mudar o mundo, e que, acidentalmente seqüestram um empresário. O filme ganha consistência quando observados teoricamente sob a perspectiva da temática do mundo do trabalho, e é por este viés que desenvolveremos o presente artigo. A

teoria da alienação em Marx e Engels O capitalismo é um processo pautado por regras que garantem que sua permanência seja sempre inovadora e destrutiva. Neste sentido, as constantes mudanças e o próprio processo do trabalho esgotam as forças físicas e psíquicas dos trabalhadores. A atividade do trabalho emerge como uma força externa e hostil que submete os trabalhadores ao diário esgotamento de suas capacidades e potencialidades numa atividade que não tem nenhuma relação com sua subjetividade. Deste modo, o trabalhador aliena-se da produção e o trabalho emerge como metáfora da vida roubada. O conceito de alienação está no estranhamento do trabalhador (produtor) com relação ao produto de sua própria experiência, o objeto produzido (a mercadoria). A subjetividade do trabalhador distancia-se de todo o processo de produção objetiva, já que ele emprega sua vida, experiência e trabalho a um objeto que não tem relação nenhuma com sua subjetividade. ...

a alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o

trabalho dele se converte em objeto, assumindo uma existência externa,

mas ainda que existe independentemente, fora dele mesmo e a ele estranho,

e que se lhe opõe como uma força autônoma. A vida que deu ao objeto

volta-se contra ele como uma força estranha e hostil (MARX, 1985a: 91). A alienação emerge como uma das características do trabalho. O trabalhador vende sua força de trabalho, produz mercadorias não para si, mas para outrem. O resultado de sua atividade passa a fazer parte de um mundo objetivo de riqueza que não lhe pertence mais. Sua relação com o mundo das mercadorias passa a ser mediatizada pelo dinheiro, através do salário, que o trabalhador recebe em troca da venda de sua força de trabalho. O assalariamento da força de trabalho e a exploração destrutiva da natureza estabeleceram uma divisão social entre proprietários dos meios de produção e trabalhadores; e uma oposição entre sujeito (humanidade) e objeto (natureza), gerando uma sociedade marcada pela dominação de classes. O processo de “destruição criativa” afeta diretamente a subjetividade do trabalhador. Por um lado construindo vida material, por outro, esgotando as forças de quem os produziu e a matéria de onde foi extraída, a natureza. Quanto mais o trabalhador cria o mundo material, menos este mundo lhe pertence. Todas

estas conseqüências estão na determinação de que o trabalhador se

relaciona com o produto do seu trabalho como com um objeto alheio. Pois

segundo este pressuposto está claro: quanto mais o trabalhador se gasta

trabalhando, tão mais poderoso se torna o mundo objetivo alheio que ele

cria frente a si, tão mais pobre se torna ele mesmo, o seu mundo

interior, tanto menos coisas lhe pertencem como seu próprio. (MARX, 2003:

150) A teoria da alienação de Marx e Engels permeia o processo do trabalho e está fundamentada em quatro aspectos: a alienação dos homens em relação à natureza; alienação dos homens em relação à atividade produtiva; alienação à sua espécie como espécie humana; e alienação em relação aos outros homens. Todavia, “o trabalho não produz só mercadorias; produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na proporção em que produz mercadorias em geral” (MARX, 2003: 148), e, nisto constitui a sensação de não pertencimento ou estranhamento do trabalhador em relação ao mundo, que é o cerne da teoria da alienação marxista. Quanto mais se acentua a relação entre capital e trabalho, isto é, o antagonismo daqueles que vendem sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção, e quanto mais mercadorias são produzidas, as forças que poderiam resistir à dominação desenvolvem-se simultaneamente: Na

mesma medida em que a burguesia – isto é, o capital – se desenvolve,

também o proletariado se desenvolve. A classe trabalhadora moderna,

desenvolve-se: uma classe de trabalhadores, que vive somente enquanto

encontra trabalho e que só encontra trabalho enquanto o seu labor aumenta

o capital. (MARX e ENGELS, 1998: 19) O capitalismo ao desenvolver-se, cria condições de resistência dentro de seu próprio sistema, nisto consiste o uso do termo “destruição criativa”, que neste artigo contribui para o entendimento deste processo antagônico e dialético. Fortalecemos esta idéia a partir da análise de passagens do filme “Os Educadores” (2004), de onde extraímos elementos que realçam os efeitos da alienação sobre a subjetividade dos trabalhadores e as perspectivas de ação política.

Móveis fora de lugar, um aparelho de som dentro da geladeira, os soldados de chumbo no vaso sanitário, o que era decoração se transforma num amontoado de coisas que espanta quem se depara com a cena. O trecho específico mostra uma família que, ao entrar como de costume em sua casa, encontra todo o mobiliário remexido com o seguinte bilhete: “Seus dias de riqueza estão contados. Assinado Os Educadores”. Daquilo que poderia parecer “farra” ou “coisa de moleques desajustados”, acaba por constituir a essência do filme, a forma de politizar espaços privados como protesto ao sistema capitalista. Os responsáveis por esta ação são apresentados na cena seguinte. Trata-se de Jan e Peter, dois amigos que acompanham uma manifestação antiglobalização contra uma fábrica de tênis exploradora da mão-de-obra barata e do trabalho infantil, em países da periferia do capitalismo. Jule, a namorada de Peter, também participa da passeata. Os três colegas se unem e o desenrolar do roteiro ocorre quando Jule e Jan se aproximam. Nesta ocasião, Jan ajuda Jule na mudança de apartamento. O rapaz se mostra solidário e ao mesmo tempo revoltado com a história de Jule, que precisa mudar de apartamento por questões financeiras. Jule conta a Jan a história sobre o acidente de carro que a colocou nesta situação. Condenada judicialmente a ressarcir o valor do dano ao motorista envolvido no acidente, a personagem dedica horas ao trabalho que esgota sua subjetividade e altera seu estilo de vida para cumprir a sentença. Neste

momento emerge a questão da alienação. Jule trabalha em um restaurante,

e consome grande parte de A metáfora da vida roubada toma forma nos momentos de trabalho e fora dele. No ambiente de trabalho, Jule sente o esgotamento de suas energias e a infelicidade. O trabalho passa a ser como um sacrifício ao personagem Hardenberg, destinatário do salário recebido pelas horas de seu trabalho. Jule preocupa-se somente com o salário que poderá libertá-la da “dívida” contraída. Nesse sentido, a personagem se aliena e nada mais lhe pertence, tudo lhe é “estranhamento”: ...

o trabalho é exterior ao trabalhador , ou seja, não pertence à sua essência,

que portanto ele não se afirma, mas se nega em seu trabalho, que não se

sente bem, mas infeliz, que não desenvolve energia mental e física livre, mas mortifica a sua physis e arruína

a sua mente. (...) O seu trabalho não é, portanto voluntário,

mas compulsório, trabalho forçado. Por conseguinte, não é a satisfação

de uma necessidade, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora

dele. (...) O trabalho exterior, o trabalho no qual o homem se

exterioriza, é um trabalho de auto-sacrifício, de mortificação.

Finalmente, a exterioridade do trabalho aparece para o trabalhador no fato

de que o trabalho não é seu próprio, mas sim de outro, que não lhe

pertence, que nele ele não pertence a si mesmo, mas a um outro. (MARX,

2003: 153) A alienação objetiva do homem, do produto e do processo que envolve seu trabalho emerge como uma conseqüência da organização do capitalismo moderno: o trabalhador vende seu tempo, energia e capacidade. Ele se auto-aliena, interior e exteriormente, sua subjetividade se perde neste processo. De acordo com Wright Mills (1979), neste processo, o trabalhador, não passa de um objeto a ser administrado, por regras e normas impostas por aqueles que compraram sua força de trabalho. O trabalhador deve se submeter às regras que lhe são hostis, num trabalho que não glorifica sua subjetividade. Enquanto trabalha, Jule sente o processo de alienação e descontentamento, quando é proibida de fumar, e seus horários são rigidamente controlados bem como sua aparência. Não é permitido aos funcionários que erros prejudiquem a imagem do restaurante na prestação dos serviços. A

alienação do trabalho significa que as horas mais ativas de uma vida são

sacrificadas para ganhar o dinheiro com o qual ‘ se vive’. Alienação

significa tédio e frustração do potencial criador, do aspecto produtivo

da personalidade. Significa que, se os homens devem buscar todos os

valores importantes fora do trabalho, devem ser sérios enquanto

trabalham: não podem rir, cantar ou mesmo falar, devem obedecer às

regras e respeitar o fetiche da ‘empresa’. Em suma, devem ser sérios

e constantes numa atividade que não significa nada para eles, e isso

durante os melhores dias de sua vida (MILLS, 1979: 254). A seqüência dos acontecimentos que evidenciam o processo de alienação da personagem ocorre no ambiente de trabalho. Quando Jule se afasta destas regras é repreendida tanto por seu superior, como pelo cliente. No entanto, a vingança contra as opressões sofridas se manifesta ao riscar o carro do cliente que a repreendeu por ter se equivocado durante o trabalho. Porém, essa vida de regras e o esgotamento de sua subjetividade encontram respaldo nos momentos de lazer de uma forma politizada. É interessante destacar que a atividade de lazer é apresentada em “Os Educadores” como atividades de resistência ao sistema capitalista. Quando os jovens não estão trabalhando, aparecem em passeatas ou realizando as performances no interior das mansões. O filme percorre a idéia de Wright Mills de “descontentamentos privados que levam à ação pública”, esta é a experiência que está presente nos personagens desta história, principalmente em Jan e Peter. Os personagens necessitam manifestar sua insatisfação contra a relação capital-trabalho, e principalmente contra as desigualdades do sistema capitalista. O

trabalho dos rapazes é instalar e monitorar o sistema de segurança

digital de mansões de um bairro rico de Berlim. Porém, Jan e Peter

utilizam os mapas das mansões e o conhecimento técnico dos sistemas que

instalaram para entrar nestas mansões e praticar aquilo que chamam de

pacificismo idealista: ao anoitecer, colocam suas máscaras e

realizam verdadeiras performances e intervenções artísticas nestas mansões. Como o objetivo não é roubar, os “educadores” mudam os móveis de lugar, fazem pilhas com as cadeiras e bagunçam o local, não sem antes postarem bilhetes com os dizeres: “Seus dias de abundância estão contados” ou “Você possui muita riqueza”. A finalidade dos “educadores” é protestar e assustar os moradores dos bairros ricos, utilizando-se da idéia de segurança e confiança em sistemas de proteção particular. Para Jan, este protesto vai além, é a sua forma de fazer política e de mudar o mundo. A política enquanto educação estética do homemA

desarrumação das mansões enquanto prática dos “educadores”

nos remete à idéia de apropriação dos espaços. Ao intervir num

determinado espaço e reconfigurar as experiências deste, os

“educadores” alteram toda a lógica que estava dada anteriormente. Nesse

sentido, a intervenção surge com a finalidade de transformar o espaço

das relações sociais, incitando novos modos de experimentação e novas

formas de pensar a sociedade numa espécie de fusão da arte com a vida. Os

“educadores” se apropriam do espaço no interior das mansões,

com o intuito de fazer transparecer o conflito de classe. Ao invés de

simplesmente aceitarem a separação entre lugares ou posição social, os

“educadores” protestam contra a lógica contraditória e

destrutiva do capital, a acumulação e expansão capitalista. Porém, de

forma criativa, artística e quase banal. A

idéia de resistência pautada nos atos estéticos como configurações de

experiência, que ensejam e induzem novas formas de pensar, tornam visível

o conteúdo simbólico do protesto destes jovens. Ao se apropriarem

temporariamente do espaço dos ricos, os “educadores”

misturam existência privada e vida pública. Para Rancière (1996), a política é um assunto de sujeitos, ou melhor, de modos de subjetivação e ela só existe na igualdade entre as pessoas. Os personagens do filme exacerbam esta idéia na medida em que sua forma de protesto soa não apenas como uma brincadeira, mas como um ruído, uma voz que produz dano, evidenciando o conflito que há entre capital e trabalho. Rancière busca em “A educação estética do homem” de Schiller, a idéia de arte como formadora e auto-formadora da vida, a noção schilleriana de “atividade do pensamento versus passividade da matéria sensível”. Emerge daí a idéia de partilha do sensível que coloca “o trabalho como encarceramento do trabalhador no espaço-tempo privado de sua ocupação, sua exclusão da participação ao comum”. (RANCIÈRE, 2005: 64) Schiller assinala a partilha política, ou seja, “a partilha entre os que agem e os que suportam; entre as classes cultivadas, que têm acesso à uma totalização da experiência vivida, e as classes selvagens, afundadas nas fragmentações do trabalho e da experiência sensível”. O estado “estético” pensado por Schiller quer abolir a idéia de sociedade fundada sobre a oposição entre os que pensam e decidem e os que são destinados aos trabalhos materiais. (RANCIÈRE, 2005: 39 e 66) Ao tentar romper com a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, os “educadores” se baseiam numa forma de “educação estética” na tentativa de criar condições para uma comunidade política livre. No filme a explicitação do dano e da desigualdade expressa a forma de educação política dos personagens, educar com vistas a polemizar e trazer à tona o conflito de classes. E que, por outro lado, politicamente há algo a se fazer, que a igualdade política, econômica e social não deve privilegiar apenas uma parcela pequena do mundo. Os “educadores” perturbam a ordem das coisas a partir do momento em que invadem e desarrumam móveis, transformando atos que poderiam ser privados numa ação pública. Os “educadores” retiram o espaço privado que antes era do capitalista para fazer emergir sua identidade de proletário, e com ela, a desigualdade e a luta de classes. Os

“educadores” por meio de

suas intervenções tornam visível o que estava escondido: a luta de

classes. Em nome da liberdade e igualdade, Jan, Peter e Jule, enunciam o

dano ao personificar a figura do proletariado, que em ação, se constitui

refazendo a própria experiência, “... por

uma série de atos, de uma instância e de uma capacidade de enunciação

que não eram identificáveis num

campo de experiência dado, cuja identificação portanto caminha a par

com a reconfiguração do campo da experiência”.(RANCIÈRE,

1996: 47) A

reconfiguração do campo da experiência nada mais é que a explicitação

de cenas paradoxais que interrompem a ordem das coisas, explicitando a

contradição inerente à relação capital-trabalho. Na própria

argumentação sobre o mundo em que vivem, os “educadores”

expõem que o pacto social realizado na democracia nada mais fez que

acentuar as desigualdades sociais. Os “educadores”

revelam o que há de injustiça ou desigualdade, no pacto que garantia

justamente o seu contrário. Desta maneira, os jovens arruínam com toda a

argumentação do “somos todos

livres e iguais”. O debate ideológico: o capitalismo na mira dos “educadores” A

história de “Os Educadores”

toma outro rumo quando, Jan e Jule, acabam por invadir a casa do empresário

Hardenberg como forma de vingança. Jule esquece o celular na casa do

empresário e acaba sendo surpreendida. Com medo e acuados, Jule e Jan

telefonam para Peter. Os três decidem seqüestrar o empresário e levá-lo

para uma região montanhosa nos arredores de Berlim. Isolados

numa cabana, os “educadores” e Hardenberg travam um debate

ideológico sobre as relações capital-trabalho, a desigualdade de renda

e a miséria nos países de Terceiro Mundo. É

neste momento que se dá o debate entre duas gerações: a geração que

viveu as agitações políticas do maio de 1968 (personificada pelo empresário

Hardenberg) e a nova geração (os “educadores”) adeptos da política

pacifista. Hardenberg

questiona os “educadores” sobre a dimensão política desse

tipo de ação: “O que vocês pretendem atingindo tão pouco?”

É quando Jan proclama que esta pequena ação é apenas uma pequena célula

revolucionária que se multiplicará pelo país, e que o objetivo é mudar

o mundo, mas de uma forma original, através da enunciação dos conflitos

por meio de atos estéticos e simbólicos. Em

seguida, Hardenberg faz um elogio à chamada democracia liberal. Nesta

passagem, o personagem se

aproxima dos ideais da ética protestante, citada por Max Weber a respeito

da idéia do trabalho e da felicidade enquanto vocação. Neste sentido,

haveria aqueles que merecem ou não a felicidade, e só é feliz quem

devota seu tempo ao trabalho; aqueles que trabalham pouco ou são pobres são

vistos como fracassados ou incapazes. Para Hardenberg, sua fortuna e seus

bens seriam oriundos das horas devotadas ao trabalho porque a democracia

assim permitiu: “Se trabalhar, todos temos chances”. ...

a obtenção de mais e mais dinheiro (...) é pensado tão puramente como

uma finalidade em si, que chega a parecer algo superior à

“felicidade” ou “utilidade” do individuo.(...) O homem é dominado

pela produção de dinheiro, pela aquisição encarada como finalidade última

da sua vida. A aquisição econômica não mais está subordinada ao homem

como meio de satisfazer suas necessidades materiais. (WEBER, 1997: 33) Contudo,

os “educadores” não se convencem desta idéia e o questionam, sobre a acumulação

de bens e riquezas que de forma perversa atinge os pobres por meio da má

distribuição de renda: “Vocês

controlam os pobres com mercadorias baratas. Vocês os exaurem até o

limite”. Em defesa dos valores democráticos, Hardenberg afirma que o sistema capitalista não mudará nunca porque os seres humanos querem sempre o melhor: a busca da felicidade baseada no acesso ao consumo. Os “educadores” retomam e enfatizam que, quanto mais bens e riquezas são produzidos e acumulados nos países desenvolvidos, mais os países na periferia do capitalismo sofrem as conseqüências. Esta passagem do filme assemelha-se ao que Karl Marx define como aspectos da alienação do trabalhador. Na mesma proporção que produz riquezas, o trabalhador esgota suas energias e capacidades subjetivas: O

trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz desnudez para o

trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Substitui

o trabalho por máquinas, mas joga parte dos trabalhadores de volta a um

trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas

produz idiotia, cretinismo para o trabalhador. (MARX, 2003:152) Numa

seqüência posterior, Hardenberg diz

respeitar os ideais dos “educadores”,

e comenta que, na década de 60, também participou de manifestações

juvenis de uma comunidade de

estudantes libertários e foi um dos líderes do partido social democrata,

e que acabou mudando de vida ao acreditar na felicidade da

democracia. Em

suma, de militante revolucionário, Hardenberg tornou-se um exemplo do

movimento yuppie, símbolo

de pessoas bem sucedidas no emprego e com estilo de vida consumista que

predominou no final da década de oitenta, exatamente na transição do

fordismo/taylorismo para o regime de acumulação flexível, como o

exemplo ideal de trabalhador. E que nos remete a outra frase da ética

protestante, a respeito do que leva um indivíduo a se adaptar ao sistema:

“Quem

não adaptar sua maneira de vida às condições de sucesso capitalista é

sobrepujado, ou pelo menos não pode ascender” (WEBER,

1997: 47). O

mercado de trabalho funciona nesta lógica, aqueles que não se adaptam ao

sistema ou não se atualizam profissionalmente, ficam excluídos do

mercado de trabalho: “no

capitalismo, mesmo em um momento de promessas de integração de todos, há

os que ficam à margem” (SANTANA,

2004: 52). O

filme termina quando os “educadores”

libertam Hardenberg e desistem do dinheiro do resgate. Depois de refletir,

no dia seguinte o empresário resolve denunciar os “educadores”

à polícia alemã, voltando atrás de sua decisão de perdoar a dívida

de Jule e manter em sigilo a identidade dos Educadores. A

cena final revela que os jovens não só conseguiram enganar a polícia

como rumam em um barco decididos a explodir as antenas de televisão de

treze canais do Mediterrâneo, com a finalidade de atingir o pólo

incentivador do consumo que mascara as desigualdades sociais: a mídia. Entendemos

que todo o conteúdo de ação dos “educadores”

se baseou em atos simbólicos de confrontação ao capitalismo e, nisto

reside a noção da “destruição

criativa”,

da criatividade que se origina a partir da destruição. Considerações FinaisLonge

de ser apenas um filme sobre jovens idealistas, “Os Educadores”

traz para o debate o conflito das relações capital-trabalho e das

transformações deste, bem como a problemática da desigualdade sócio-econômica.

O roteiro de Weingartner é sensível às questões da política e da

sociedade, e principalmente às idealizações de uma juventude que almeja

um mundo mais justo. O

saudosismo do diretor retoma os ideais da juventude que vivenciou o maio

de 1968, ao citar a frase: “As melhores idéias sempre sobrevivem”.

O conflito de gerações e o debate ideológico entre os jovens

“educadores” e Hardenberg, o empresário bem sucedido, é um dos

momentos do filme mais profundos. Neste momento, Hardenberg, um

ex-militante de esquerda na juventude, conta como se tornou parte do

sistema capitalista e do movimento yuppie. O personagem sugere que o

idealismo é inerente à juventude, pois, quando se têm novas

necessidades ou família para sustentar, torna-se obrigatório fazer parte

do sistema. Todavia,

é necessário destacar que o filme apesar de tratar de uma questão

fundamental como a relação capital-trabalho, o contexto no qual vivem os

personagens refere-se ao Primeiro Mundo, onde as condições de vida são

melhores do que em países do Terceiro Mundo, como o Brasil. Além disso,

as idéias que o filme suscita sobre atos terroristas e sobre mobilizações

sociais, precisariam ser revistas do ponto de vista conceitual. A

contribuição de “Os

Educadores” está em

promover o debate e a reflexão acerca do político e das contradições

sociais do sistema capitalista. Porém, pensamos que o confronto

direto entre a vida real e o que ela pode de efetivo percorre um caminho

longo. A

dimensão do conflito que perpassa a subjetividade dos personagens no

filme não menciona a questão da ação coletiva, que é fundamental para

os trabalhadores e a defesa de seus direitos. Não podemos deixar de mencionar que a dimensão da subjetividade tem sido um dos núcleos de exploração do capital, com o intuito de anulá-la ou domesticá-la, por meio desse processo incessante e interminável de alterações no ritmo, espaço, novas formatos e novas exigências do mercado de trabalho. A cada transformação nas relações de trabalho e produção os trabalhadores são subjetivamente fragmentados e enfraquecidos, e numa perspectiva de mobilização coletiva a classe, desaparece, dando lugar à necessidade de qualificação profissional, acentuados pelo medo do desemprego. ________________ [1] Agradeço ao colega Davi

Boruszewski, que enriqueceu as discussões abordadas ao longo deste

artigo. |

|

|||||

|

Referências

Bibliográficas HARVEY,

David. A condição pós-moderna. 13.º ed. Trad. Adail Ubirajara Sobral e

Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2004. MARX,

K. Trabalho alienado e superação positiva da auto-alienação humana.

(Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844). In: FERNANDES, Florestan

(org.). Marx e Engels.3.º ed. São Paulo: Ed. Ática, 2003. pp.146-181. (Col.Grandes

Cientistas Sociais). MARX,

Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. Trad. Maria Lucia

Como. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. _____.

A Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 1989. ____

O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. In: O capital.

Coleção Os Economistas. 2.ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985a. _____Processo

de trabalho e Processo de Valorização. In: O capital: critica da

economia política. V.1, Livro Primeiro, Tomo 2, Capitulo XIII. 2.ª ed. São

Paulo: Nova Cultural, 1985 b. MILLS,

Charles Wright. O trabalho. In: A nova classe média (White

Collar). Trad. Vera Borda. Rio de Janeiro: Zahar,1979. RANCIERE,

Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Trad. Mônica

Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org; Ed. 34, 2005. _____.

O desentendimento: Política e filosofia. Trad. Ângela Leite

Lopes. São Paulo: Editora 34,1996. SANTANA,

Marco Aurélio. Da linha ao risco: duas imagens do trabalho. Cadernos

de Trabalho e Imagem. pp . 47-61. N.º 19, UFRJ, 2004. WEBER,

Max. A ética protestante e o espírito

do capitalismo.

Trad. Irene Q. F. Szmerecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. São

Paulo: Pioneira, 1997. Site Oficial do Filme Os Educadores. Ficha Técnica - Título Original:Die Fetten Jahre Sind Vorbei. Ano de Lançamento (Alemanha): 2004. Direção:Hans Weingartner . Roteiro: Katharina Held e Hans Weintgartner. |

por

por  filme “Os Educadores”

(Alemanha/Áustria, 2004), analisadas por meio do conceito de “estética

política” formulada pelo filósofo Jacques Rancière em A

partilha do sensível (2005) e O desentendimento (1996).

filme “Os Educadores”

(Alemanha/Áustria, 2004), analisadas por meio do conceito de “estética

política” formulada pelo filósofo Jacques Rancière em A

partilha do sensível (2005) e O desentendimento (1996). Da

alienação à ação: trabalhadores em tempos neoliberais

Da

alienação à ação: trabalhadores em tempos neoliberais seu tempo e salário para indenizar o valor de

um carro Mercedez estimado em cem mil euros, ao empresário Hardenberg.

Jule assemelha-se à representação do trabalhador comum, que se esgota,

e sente os efeitos deletérios do trabalho assalariado.

seu tempo e salário para indenizar o valor de

um carro Mercedez estimado em cem mil euros, ao empresário Hardenberg.

Jule assemelha-se à representação do trabalhador comum, que se esgota,

e sente os efeitos deletérios do trabalho assalariado.