|

|

Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista da CAPES. Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2005.

|

Novos arranjos institucionais de participação popular pós-1988:um estudo dos Conselhos Gestores Municipais da capital do Espírito Santo

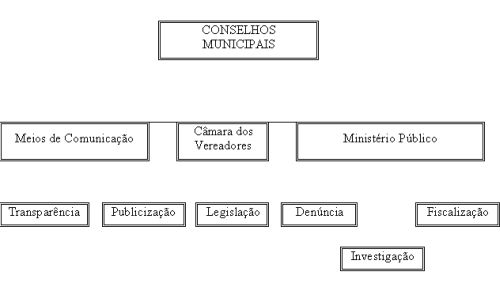

Introdução A década de 1980 marca um tempo de significativas mudanças político-sociais no bojo da esfera pública do Brasil, sobretudo levando-se em consideração o processo resultante, de um lado, pela extenuação de um formato de governo altamente centralizador e autoritário, “surdo e cego” diante das expectativas e demandas sociais, e de outro, pela intensa pressão iniciada na década precedente e exercida por amplos setores da sociedade civil através de movimentos sociais[1] em várias partes do país, em prol da reabertura democrática[2]. Assim, na passagem do desfecho de uma significativa crise política proveniente da transição do regime repressor para um contexto de restauração da ordem democrática e de esforço de reorganização do aparelho de Estado passam a vigorar no país um conjunto de mudanças institucionais. Trata-se de transformações estas que ganharam destaque e se concretizaram com a promulgação da nova Carta Constitucional, em 1988. Das novas prerrogativas que passaram a vigorar na agenda pública dos governos locais, a partir da década de 1990, destacam-se um maior grau de autonomia para os municípios, participação inclusiva, descentralização administrativa, abertura de canais participativos como Orçamentos Participativos, Planejamentos Estratégicos, fóruns de debates e Conselhos Gestores, que entram em pauta, aos poucos, anunciando formatos inovadores de gerir o público de um modo mais próximo de uma democracia plena, ideal. Dessa forma, há pouco menos de duas décadas, vemos emergir, no Brasil, uma multiplicação de canais de participação nos três níveis de governo. Com a forte onda de descentralização administrativa, também verificada neste período, ganha foco a máquina pública local, possibilitando a institucionalização desses canais e a emergência de uma nova visão de gerenciamento da coisa pública na esteira do processo de esgotamento de práticas tradicionais. A Constituição Federal, em vários artigos, instituiu as principais diretrizes balizadoras do novo contexto democrático, que se expressam em elementos como “a cidadania e o pluralismo político” (Art. 1°, Incisos II e V); “cooperação das associações representativas no planejamento municipal” (Art. 29, Inciso XII); “[...] em caráter democrático e descentralizado da administração [...] (Art. 194, Inciso VII), [...] com direção única em cada esfera de governo [...] e participação da comunidade” (Art. 198, Incisos I e III), proporcionando a “[...] participação da população, por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”. (Art. 204, Inciso II – grifos nossos). É nesse sentido, muito embora não especificado nas alíneas constitucionais, que está introjetada a idéia da formação dos Conselhos Gestores, órgãos paritários de caráter interinstitucional inovador, funcionando como uma arena de mediação entre a sociedade civil e o Estado. Com base nestes dispositivos constitucionais, os Conselhos Gestores são criados como fóruns capazes de, em alguma medida, canalizar as reivindicações populares e, ao mesmo tempo, se constituírem em esferas públicas democráticas de controle da Administração Pública. Dessa forma, após a Constituição de 1988, ocorreu uma ampla proliferação desses espaços participativos. De acordo com Tatagiba (2002, p. 50), na medida em que os Conselhos se constituíram como mecanismos tornados obrigatórios em vários níveis de definição das políticas, foram considerados legalmente indispensáveis para o repasse de recursos federais para Estados e Municípios, constituindo-se como peças centrais no processo de descentralização e democratização das políticas sociais. (TATAGIBA, 2002, p.50). É, portanto, tendo em mente essas referências que se pretende averiguar os principais traços institucionais dos Conselhos Gestores na condição de órgãos colegiados destinados a se constituírem em mecanismos canalizadores da participação cidadã e a se apresentarem como ambientes democráticos de deliberação no âmbito das políticas públicas circunscritas ao poder local. Não obstante, pretende-se também contribuir com algumas reflexões sobre aspectos que podem potencializar a eficácia e efetividade das atividades desses órgãos colegiados. Por outro lado, é claro que uma análise deste porte deve levar em conta o processo ainda formador dos Conselhos na nova lógica de gerir o público no país. Desta forma, longe de proposições acabadas, procuramos trazer à baila reflexões acerca do desempenho institucional, de modo a apontar limites e entraves ainda existentes na formação destes espaços e indicar possíveis saídas para criação de arranjos que possibilitem maior consolidação destas esferas públicas. Uma análise deste porte deve levar em conta o processo ainda formador dos Conselhos na nova lógica de gerir o público no país. Desta forma, longe de proposições acabadas, procuramos trazer à baila reflexões acerca do desempenho institucional, de modo a apontar limites e entraves ainda existentes na formação destes espaços e indicar possíveis saídas para criação de arranjos que possibilitem maior consolidação destas esferas públicas. As análises realizadas estão ancoradas na vasta literatura existente sobre Conselhos Gestores e em uma pesquisa realizada sobre esta temática na cidade de Vitória-ES, em 2003. No que tange a pesquisa foram identificados trinta conselhos gestores, sendo que destes, foram eleitos vinte e seis destes foram eleitos para uma análise empírica mais detalhada[3]. Para tanto, realizaram-se estudos de legislações, relatórios e planos anuais, organogramas e atas, além de observação participante e entrevistas dos conselheiros. Com isso, pudemos obter uma abrangente radiografia da dinâmica dos Conselhos, cujos resultados apontaram indicadores para melhor entendermos o modus operandi do arcabouço institucional conselhista na cidade de Vitória. Este artigo está organizado em duas seções. Na primeira, delimito, de modo geral, as principais características institucionais dos Conselhos Gestores, em geral, para em seguida mostrar algumas especificidades dos Conselhos criados na Prefeitura de Vitória-ES. Na segunda, trato de aspectos considerados fundamentais à eficácia e efetividade dessas instâncias co-gestoras, tais como: qualificação dos conselheiros oriundos das organizações não governamentais, caráter do espaço dialógico dos conselhos, e a dimensão da interação/interlocução dos Conselhos com os Meios de Comunicação, com a Câmara dos Vereadores e com o Ministério Público. Finalizo com algumas considerações acerca dos limites destes espaços de co-gestores, apontando alternativas viáveis para a potencialização e maior efetividade dos Conselhos. 1 - Traços institucionais dos Conselhos Gestores Para uma melhor compreensão da dinâmica de funcionamento dos Conselhos Gestores como espaços públicos — em tese, democráticos —, é pertinente descrever a estrutura básica destes órgãos, no que tange a seu caráter legal, composição, legislação, apoio técnico e competências. Para tanto, buscamos apoio nos estudos de Tatagiba (2002) que oferece uma análise detalhada sobre a natureza, a composição, as atribuições e a tipologia destes órgãos. Em relação ao caráter legal destas instâncias deliberativas Tatagiba traz a contribuição de Moreira (1999) que ressalta as prerrogativas dos Conselhos nos seguintes termos: Buscamos apoio nos estudos de Tatagiba (2002) que oferece uma análise detalhada sobre a natureza, a composição, as atribuições e a tipologia destes órgãos. Em relação ao caráter legal destas instâncias deliberativas, Moreira (1999) traz grande contribuição quando ressalta as prerrogativas dos Conselhos nos seguintes termos: [os conselhos] são órgãos concebidos para influir constitutivamente na vontade normativa do Estado, mediante o exercício de competências conferidas pelas respectivas leis criadoras, que devem trazer as linhas definidoras de seu campo de atuação. Não podem os conselhos deliberar sobre matérias que extrapolem os setores das políticas sociais sob sua responsabilidade, nem sobre questões que extravasem o âmbito da esfera de governo onde foram criados e das atribuições que lhes foram conferidas (...) Os conselhos constituem-se em instâncias de caráter deliberativo, porém não executivo; são órgãos com função de controle, contudo não correcional das políticas sociais, à base de anulação do poder político. O conselho não quebra o monopólio estatal da produção do Direito, mas pode obrigar o Estado a elaborar normas de Direito de forma compartilhada (...) em co-gestão com a sociedade civil. (MOREIRA, 1999, p. 65). No que concerne à composição dos Conselhos por representantes, tanto do poder público como da sociedade civil, Tatagiba (2002) destaca, com base em Moreira (1999) que: [...] a legislação impõe o respeito ao princípio da paridade entre Estado e sociedade, como mecanismo de equilíbrio nas decisões. A representação governamental nos conselhos é feita, no geral, por agentes públicos titulares de cargos de direção na Administração direita ou indireta, por responsáveis pelas áreas das políticas sociais, e por outros que atuem nas áreas afins, por indicação do chefe do poder executivo. A sociedade civil é representada por conselheiros escolhidos por seus pares, em fórum próprio, dentre as entidades e organizações não-governamentais prestadoras de serviço, de defesa de direitos, movimentos, associações comunitárias, sindicatos, associação de usuários, devendo essa composição ser prevista por lei específica, de acordo com as particularidades de cada contexto (TATAGIBA, 2002, p. 50). E, no que se refere à remuneração dos conselheiros, assim como em relação à natureza das reuniões e funcionamento dos Conselhos, assim se expressa: Por ser definida como atividade de “relevância pública” a função de conselheiro não deve ser remunerada, à exceção dos membros do conselho tutelar. As reuniões do conselho devem ser abertas à comunidade, que não tem, contudo, direito a voto. Quanto à dinâmica de funcionamento, cada conselho elabora seu regimento interno que depois de aprovado no plenário é submetido à apreciação do chefe do poder executivo, que o aprova por meio de decreto. As decisões do conselho devem ter a forma de resoluções, e devem ser publicadas em Diário Oficial. (CEPAM, 1999, p.55-62, MOREIRA, 1999, p. 68). É, portanto, a partir dessas definições e caracterizações gerais, sobre a institucionalidade dos Conselhos Gestores como espaços de participação social, que a seguir, serão focados os principais traços dessas instituições na Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) e indicadas à luz da literatura possíveis interlocuções com outras instituições no sentido de possibilitar maior consolidação destas esferas públicas. 1.1 - Especificidades dos Conselhos Gestores criados pela PMV Como vimos, é o Regimento Interno dos Conselhos Municipais que define as principais regras de funcionamento, as condições de negociação, o procedimento para a tomada de decisões, assim como estabelece seu desenho institucional, ou seja, as disposições quanto à composição, às competências e atribuições, e ainda, se o conselho é deliberativo ou consultivo (TATAGIBA, 2002). Uma vez criado o Conselho, e após a escolha de todos os representantes, é convocada uma primeira reunião para fins de definição e aprovação do Regimento Interno. E o planejamento das atividades para o curso da gestão — em geral, a gestão possui duração de dois anos, podendo-se renovar o mandato por igual período — é elaborado no início de cada mandato. Quanto à composição, os Conselhos Gestores são órgãos paritários, uma vez que a legislação, em geral, determina que sua formação se constitua pela eqüidade na representação de membros por parte da sociedade civil e de representantes do poder público. Existem autores que afirmam, a respeito da questão da paridade, que esta implica ainda em correlação de forças e em luta pela hegemonia, para se consolidar um determinado projeto ou proposta de encaminhamento no Conselho[4]. Em relação ao tipo de participação no processo decisório, os Conselhos podem ser deliberativos e consultivos. São instâncias de caráter deliberativo quando têm poder de atuar de forma direta na formulação de diretrizes e parâmetros, bem como na aplicação de políticas pertinentes a cada área de atuação, de forma a exercerem um papel coadjuvante e propositivo e, ao mesmo tempo, articulador, fiscalizador e criador de direitos. São órgãos de caráter consultivo quando tem toda uma organização destinada exclusivamente a dar pareceres ou emitir opiniões sobre negócios de interesse do Estado, ou instituição que o criou. Não possui poder deliberativo ou poder de decisão sobre questões ou matérias, sendo incapazes de obrigar ou criarem direitos. Assim, a atuação é dirigida de modo a assistir o poder público local quanto ao planejamento de políticas pertinentes às respectivas áreas de atuação. Em relação ao tipo de participação no processo decisório, os Conselhos podem ser deliberativos e consultivos. São instâncias de caráter deliberativo quando têm poder de atuar de forma direta na formulação de diretrizes e parâmetros, bem como na aplicação de políticas pertinentes a cada área de atuação, de forma a exercerem um papel coadjuvante e propositivo e, ao mesmo tempo, articulador, fiscalizador e criador de direitos. São órgãos de caráter consultivo quando têm toda uma organização destinada exclusivamente a dar pareceres ou emitir opiniões sobre negócios de interesse do Estado, ou instituição que o criou. Não possuem poder deliberativo ou poder de decisão sobre questões ou matérias, sendo incapazes de obrigar ou criar direitos. Assim, a atuação é dirigida de modo a assistir o poder público local quanto ao planejamento de políticas pertinentes às respectivas áreas de atuação. A representatividade dos conselheiros titulares, por parte do poder público, é definida por meio de nomeação, e em tese, é prevista pelos regimentos internos da maioria dos Conselhos. Em geral, os regimentos definem também que a presidência dos Conselhos deve ser exercida pelos secretários municipais das pastas a que eles se vinculam, ou melhor, por profissionais que ocupam cargos públicos de direção e/ou por funcionários gabaritados e atuantes nas áreas dos Conselhos. Sobre este aspecto, vale chamar atenção para certa incoerência desse tipo de normatividade considerando as condições objetivas das atividades dos gestores do primeiro escalão de governo. Um fato constatado, e de suma relevância para o ponto em enfoque, é o referente ao processo deliberativo dessas instâncias co-gestoras. Verificamos que, por razões de agendas e compromissos, grande parte dos secretários municipais não comparece às reuniões. Além disso, quase sempre eles são titulares também de outros Conselhos Gestores, sejam eles municipais ou estaduais. No geral, são enviados seus respectivos suplentes — geralmente membros de segundo e/ou terceiro escalões da administração municipal —, que na maioria das vezes, não possuem poder de negociação para definir e deliberar sobre as questões em pauta, o que acaba por esvaziar a potencialidade do espaço criado. Por outra parte, a escolha dos conselheiros que representam a sociedade civil organizada se efetua por meio de eleições em assembléias gerais convocadas para este fim. Estas contando com a participação de membros das diversas entidades ligadas ao Conselho para o qual se está realizando a eleição, escolhem os representantes titulares e suplentes, por meio de regras específicas, de acordo com a particularidade de cada órgão colegiado. A escolha dos conselheiros que representam a sociedade civil organizada se efetua por meio de eleições em assembléias gerais convocadas para este fim. Nestas assembléias conta-se com a participação de membros das diversas entidades ligadas ao Conselho para o qual se está realizando a eleição, e os representantes titulares e suplentes são escolhidos por meio de regras específicas, de acordo com a particularidade de cada órgão colegiado. Assim como ocorre com os conselheiros do poder público, é fato comum entre muitos dos representantes da sociedade civil, a participação em mais de um Conselho (às vezes dois ou três). Com isso, é criada, inevitavelmente, uma expectativa quanto à atuação destes membros que nem sempre cumprem ou podem cumprir todas as responsabilidades. Isso pode ocorrer, seja pelo fato de, às vezes, coincidirem as datas das atividades e reuniões de mais de um Conselho, ou pela falta de capacitação destes para participação nos diversos conselhos em que têm assento, ou ainda, pela não discussão com as suas instituições e segmentos de origem antes e depois dos encontros. Para conduzir as atividades internas dos Conselhos é prevista pela legislação de criação destes órgãos a figura do Secretário Executivo. Trata-se de um funcionário, com cargo comissionado, geralmente cedido pela Prefeitura, mas que não é conselheiro. Este cumpre funções essenciais para o Conselho e entre suas principais atribuições, estão, por exemplo, as de secretariar as reuniões, responsabilizando-se pelas suas atas, pautas e publicação das resoluções; a função de enviar a cada membro do Conselho, com antecedência da reunião, cópia da ata da reunião anterior, pauta e convocação da próxima reunião; a função de adotar providências cabíveis para a convocação das reuniões extraordinárias; de zelar pela organização dos documentos do Conselho, divulgando aos conselheiros os conteúdos dos mesmos, de acordo com cada Conselho. 2 - Contribuições à reflexão sobre Conselhos Gestores 2.1 - Da qualificação técnica, jurídica e política dos conselheiros. O dilema da qualificação dos conselheiros é um problema sintomático de todas as arenas conselhistas e merece destaque em nossa análise, tendo em vista não só a sua relevância no sentido de ser uma das principais chaves condicionantes para o saber técnico-burocrático inerente a estes espaços deliberativos, como também e, principalmente, para um maior equilíbrio nas forças entre os dois segmentos de composição, e para ampliar a possibilidade de eficácia nas decisões políticas tomadas[5]. Nesse sentido, podemos delinear três eixos que dão sustentação a programas de capacitação, a saber: o técnico, o político e o jurídico. A qualificação técnica dos conselheiros é um dilema de muitos conselhos. Trata-se de uma característica de fundamental importância para a dinâmica de funcionamento destes órgãos colegiados, levando-se em conta que: A característica central da maior parte dos espaços estudados – seu envolvimento com políticas públicas, seja na sua formulação, discussão, deliberação ou execução – exige quase sempre o domínio de um saber técnico especializado do qual os representantes da sociedade civil, especialmente os dos setores subalternos, em geral não dispõem. (DAGNINO, 2002, p. 284). Assim, a capacitação técnica dos conselheiros, além de fornecer maior embasamento sobre as demandas sociais e sobre as características institucionais das políticas públicas, pode fornecer conhecimentos que propiciem aos conselheiros instrumentos que possam auxiliá-los a exercer melhor suas atividades como, por exemplo, melhor saber estudar e aprovar projetos, orçamentos, ler planilhas, lidar com Planos Plurianuais etc. Na esteira da capacitação técnica, muitas vezes sobreposta, está a necessidade de uma capacitação jurídica, que tão importante quanto à primeira, possibilita aos conselheiros conhecimentos específicos para o manuseio e elaboração de projetos de lei, decretos, portarias e demais documentos, que perpassam a rotina das atividades conselhistas. Por último, mas não menos importante, ressalta-se a necessidade da qualificação política, que possui igual relevância na formação de um conselheiro, uma vez que ele lida com uma pluralidade de concepções, ideais, demandas e políticas oriundas de uma heterogeneidade de atores políticos com valores e pressupostos distintos no mesmo espaço de discussão. Esta última forma é importante, pois, ainda que a participação seja efetiva quanto à presença de todos os conselheiros, não é eficaz, em muitos casos, quando se trata da qualidade deliberativo-argumentativa, ou seja, a participação consiste muito mais do que a simples presença de membros da sociedade civil e/ou do poder público nas reuniões. Parece obviedade este raciocínio, mas é fato corrente a baixa qualificação política dos atores envolvidos em várias instâncias co-gestoras. Com isso, ao invés de uma ação protagonista e inovadora, na maioria das vezes, os conselheiros têm tornado estes em espaços burocrático-rotineiros, cuja capacidade e possibilidade de intervenção, mobilização e dinamização durante as reuniões tende a decair e a se tornar irrisória. Apesar dessa baixa eficácia imediata das atividades conselhistas, há argumentos em outra direção. É possível, sem um incentivo externo, que os próprios conselheiros (sobretudo aqueles não provenientes de movimentos sociais, ou de ONGs) adquiram, ao longo da gestão, conhecimentos e habilidades suficientes, no sentido de que “uma vez estabelecido o sistema participativo [...] quanto mais o cidadão participa, mais ele se torna capacitado para fazê-lo”. (PATEMAN, 1992, p. 39). Ou seja, trata-se de uma aposta na “pedagogia da participação”, em que a vivência e experiência com a prática conselhista forneceriam aos atores principais deste processo o aprendizado necessário para suas atividades nestes espaços. Vale mencionar, no entanto, que este é um caminho lento, gradual e viável a médio e longo prazo. Todavia, trata-se de uma variável dependente das demais capacitações, dado o amplo espaço entre uma reunião e outra, e o curto tempo de gestão, além do contexto social e político em que o Conselho opera, o que torna tal aposta uma possibilidade frágil. 2.2 - Os Conselhos como espaços decisórios dialógicos. Como é da própria natureza constitutiva dos Conselhos, há um jogo resultante da própria correlação de forças dentro do micro-espaço do poder conselhista que faz emergir conflitos dos mais diversos graus e formas de embates, que aparecem tanto em casos eventuais, como de forma mais permanente. Muitos estudos têm apontado para a presença de uma leitura errônea por parte dos conselheiros em relação aos conflitos. Em geral, os conselheiros privilegiam uma concepção de que "a sociedade enfrenta o poder público" no Conselho, ou então de que "o poder público manda no Conselho", quando na verdade, trata-se de espaço paritário que é gerido tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil de maneira eqüitativa, pois, assim é preconizado pela Carta Magna. Por outro lado, há que se ressaltar que a comunidade plural do Conselho não pode ser vista nem da ótica de um todo harmônico e estável, tampouco desprovido de oscilações e conflitos de interesses. Como espaços públicos dialógicos os conflitos de interesses permeiam a vida dos Conselhos. No entanto, a forma como estes têm sido resolvidos nem sempre passa pela explicitação das diferenças e pela construção de acordos por meio do debate de idéias, projetos e programas. O conflito quando é parte de uma ampla exposição de idéias, formulação de políticas ou proposições inseridas no calor dos debates, é dado como forma “saudável” e normal no âmbito dos Conselhos, principalmente por trata-se de um ambiente híbrido (por abarcar de um lado representante do poder público local e de outro representante das principais instituições interessadas nas políticas em discussão) e de um ambiente heterogêneo, levando-se em conta uma pluralidade de atores dos mais diferentes segmentos e formações sociopolíticas. Em relação a este ponto há outras interpretações que consideram o conflito neste âmbito de relações como inconveniente à medida que gera antagonismos no interior dos espaços colegiados, bem como formação de grupos de confrontos diretos e permanentes, o que tenciona as relações. Nesse sentido, chamam atenção para conseqüências que mais prejudicariam do que colaboraria para a formação de consensos mínimos e dessa forma não criariam condições de produzir deliberações. Ao contrário este comportamento geraria muito mais uma paralisia decisória do que deliberações à medida que produziria uma ruptura, ao invés de consenso nas arenas decisórias. Há outras interpretações que consideram o conflito neste âmbito de relações como inconveniente à medida que gera antagonismos no interior dos espaços colegiados, bem como formação de grupos de confrontos diretos e permanentes, tencionando as relações. Nesse sentido, chamam atenção para conseqüências que mais prejudicariam do que colaborariam para a formação de consensos mínimos e, dessa forma, não criariam condições de produzir deliberações. Ao contrário, este comportamento geraria muito mais uma paralisia decisória do que deliberações, à medida que produziria uma ruptura ao invés de consenso nas arenas decisórias. No caso dos Conselhos criados pela Prefeitura de Vitória, também foram verificadas diversas situações de conflitos, cujas razões são de várias ordens. Estas vão desde dificuldades de reconhecimento das diferenças, passando por questões relativas ao esvaziamento da agenda, recusa do poder público em partilhar o poder, até o não reconhecimento da existência e legitimidade de alguns. A título de exemplo, destacamos alguns casos que mostram a forma como esses conflitos se explicitam. O depoimento de um conselheiro representante da sociedade civil no Conselho Municipal do Idoso de Vitória evidencia tanto o controle sobre a direção do Conselho, como a recusa da Prefeitura em partilhar o poder. Sempre quis que a presidência do Conselho se alternasse, por exemplo, entre a Secretaria de Ação Social e a Secretaria Municipal de Saúde, mas nunca foi levado à frente [...]. Eles [os representantes do poder público] fazem de um jeito que a gente [da sociedade civil] discuta só o que eles querem, ou então, o que a gente discute aqui, nunca chega onde tem que chegar. Por isso que eles querem que o conselho seja só consultivo, de consulta, para evitar deliberações, eles não querem conflito, porque o que a gente falasse aqui [sic], o que fosse deliberado, eles tinham que acatar, tinham que aceitar[6]. Um outro exemplo foi colhido no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência de Vitória, e mostra como o esvaziamento da agenda acaba por desmobilizar tanto os representantes do poder público como os da sociedade civil que não vêem mais sentido em manter as reuniões do conselho. [...] esse conselho não está sendo atrativo. Ainda vai chegar o ponto em que eu vou falar: eu não vou lá nada; mesma proposta, mesma coisa... Eu estou chegando aqui agora, não conheço nada. Pessoas deficientes, desse ambiente, não têm o interesse de participarem? Nós temos que parar com isso, e nunca mais fazer uma reunião como essa. As ilustrações apresentadas demonstram que ambas as possibilidades interpretativas podem ser verificadas na dinâmica de funcionamento dos Conselhos Gestores criados pela PMV. Contudo, como ressalta Tatagiba (2002), não é o fato de existirem problemas e conflitos de interesses, assim como dificuldade de reconhecimento e de empoderamento dos Conselhos pelo poder público que se deve desestimular a criação destes espaços, mas ao contrário: é preciso investir na “necessária construção de estratégias voltadas a minorar os efeitos das desigualdades sociais nos processos dialógicos de tomada de decisão”; assim como problematizar as condições institucionais e contexto sócio-político nos quais eles se inserem para que realmente os Conselhos se constituam em espaços públicos de representação plural e paritária. Os depoimentos apresentados demonstram que ambas as possibilidades interpretativas podem ser verificadas na dinâmica de funcionamento dos Conselhos Gestores criados pela PMV. Contudo, como ressalta Tatagiba (2002), não é o fato de existirem problemas e conflitos de interesses, assim como dificuldade de reconhecimento e de empoderamento dos Conselhos pelo poder público que se deve desestimular a criação destes espaços, mas ao contrário: é preciso investir na “necessária construção de estratégias voltadas a minorar os efeitos das desigualdades sociais nos processos dialógicos de tomada de decisão”; assim como problematizar as condições institucionais e contexto sócio-político nos quais eles se inserem para que realmente os Conselhos se constituam em espaços públicos de representação plural e paritária. 2.3 - Das possíveis interfaces de interlocuções dos Conselhos De acordo com a literatura que trata da temática dos Conselhos Municipais, em experiências de diversos municípios brasileiros, é constatado o problema da atuação insulada e isolada em suas áreas de competência específica, sem que ocorra uma maior interatividade com os demais órgãos da gestão municipal, na condição de espaços institucionalizados de formulação e acompanhamento de políticas públicas. Como micro espaço de poder, os Conselhos Gestores atuam no âmbito das políticas sociais em geral, cujas interfaces abrangem mais de uma área de atividades e relações, tornando-os demandantes de uma maior abertura e integração com outras instâncias de poder. Significa dizer que muitos dos assuntos tratados nas pautas de discussões destes Conselhos tratam de questões relevantes que extrapolam, muitas vezes, as atribuições dos órgãos a que eles estão vinculados, ou que em grande parte dos casos, são questões comuns de interesse de mais de um Conselho. Porém, o que se percebe na normatividade que regula as atividades dos Conselhos, na maioria dos casos, é a ausência de canais comunicativos interinstitucionais, que poderiam facilitar maior interatividade entre os mesmos. Nesse sentido, a integração entre os Conselhos é de ordem imperativa para um melhor desempenho, especialmente na condução de pautas comuns, uma vez que promove tanto uma troca de experiências entre os órgãos envolvidos, como aumento do grau de eficácia, seja no acompanhamento, fiscalização ou elaboração das políticas públicas. Significa dizer que muitos dos assuntos tratados nas pautas de discussões destes Conselhos tratam de questões relevantes que extrapolam, muitas vezes, as atribuições dos órgãos a que eles estão vinculados, ou que em grande parte dos casos, são questões comuns de interesse de mais de um Conselho. Porém, o que se percebe na normatividade que regula as atividades dos Conselhos, na maioria dos casos, é a ausência de canais comunicativos interinstitucionais, que poderiam facilitar maior interatividade entre os mesmos. A integração entre os Conselhos é de ordem imperativa para um melhor desempenho, especialmente na condução de pautas comuns, uma vez que promove tanto uma troca de experiências entre os órgãos envolvidos, como aumento do grau de eficácia, seja no acompanhamento, fiscalização ou elaboração das políticas públicas. Assim, o bom funcionamento dos Conselhos Gestores, deste ponto de vista, prescinde, além do fortalecimento de uma dinâmica interativa entre os próprios Conselhos, de programas de capacitação permanente dos conselheiros, do aumento da eficácia representativa e transparência dos processos decisórios, entre outras formas que podem potencializar estes espaços dialógicos de partilha do poder. Esses requisitos podem ser dinamizados se se investir em mecanismos que promovam maior interação e comunicação entre estes diversos atores. Ou seja, se o poder público e a sociedade civil se dispuserem a investir numa rede comunicativa horizontal e cooperativa, com pelo menos três eixos balizadores, a saber, os Meios de Comunicação, a Câmara dos Vereadores e o Ministério Público. Tal estratégia, além de propiciar maior facilidade para publicização das atividades dos Conselhos, construiria vínculos mais sólidos com a sociedade civil e, nesse sentido, maior garantia de eficácia das atividades conselhistas, especialmente aquelas voltadas para o controle das políticas públicas. O bom funcionamento dos Conselhos Gestores prescinde, além do fortalecimento de uma dinâmica interativa entre os próprios Conselhos, de programas de capacitação permanente dos conselheiros, do aumento da eficácia representativa e transparência dos processos decisórios, entre outras formas que podem potencializar estes espaços dialógicos de partilha do poder. Esses requisitos podem ser dinamizados se se investir em mecanismos que promovam maior interação e comunicação entre estes diversos atores. Ou seja, se o poder público e a sociedade civil se dispuserem a investir numa rede comunicativa horizontal e cooperativa, com pelo menos três eixos balizadores, a saber, os Meios de Comunicação, a Câmara dos Vereadores e o Ministério Público. Tal estratégia, além de propiciar maior facilidade para publicização das atividades dos Conselhos, construiria vínculos mais sólidos com a sociedade civil e, nesse sentido, garantiria maior eficácia das atividades conselhistas, especialmente aquelas voltadas para o controle das políticas públicas.

Nesse sentido, o esquema acima nos auxilia a visualizar as possibilidades de interações cooperativas entre meios de comunicação, a câmara dos vereadores e o Ministério Público. Um primeiro ponto que nos parece importante ressaltar é que os meios de comunicação (seja por meio da mídia falada ou escrita) podem ser vistos como canais mediadores para dar aos Conselhos um grau de publicidade maior, por um lado, e transparência, por outro, à medida que podem proporcionar a disseminação das informações e decisões deliberadas nos Conselhos, bem como possibilitar a aproximação dos conselheiros às entidades que representam, à medida que as posições assumidas sobre os assuntos de interesse direto de seu respectivo grupo de atuação podem ser amplamente publicizadas. Uma outra forma de publicização pode ser obtida também por iniciativa dos próprios Conselhos, por meio de boletins informativos, organização ou participação em fóruns de discussão/conferências, seminários e demais eventos, publicação de suas ações no Diário Oficial etc. O estabelecimento de uma maior interlocução entre Conselhos e Câmaras Municipais pode ser viabilizada seja na fase de elaboração de estatutos, regimentos internos e legislações pertinentes à dinâmica de funcionamento, seja por meio de representantes da Câmara com conhecimento na área de atuação do Conselho, para acompanhar as atividades conselhistas. É pertinente, todavia, não confundir uma possível parceria Conselho/Câmara dos Vereadores com o assento de vereadores nas cadeiras dos Conselhos, o que se torna uma prática inconcebível. A presença de atores políticos da Câmara Municipal nos Conselhos, na condição de conselheiros (e não de eventuais consultores), contraria o artigo segundo da Constituição Federal, que estabelece os princípios da independência entre os poderes Legislativo e Executivo. No entanto, apesar do dispositivo constitucional proibindo tal prática, encontramos na Prefeitura Municipal de Vitória, de forma irregular, diversos Conselhos Gestores em que a presença de vereadores como conselheiros não só foi verificada, mas aparece amparada nos próprios regimentos internos dos Conselhos. Esse dado é significativo, tendo em vista que, em quase 50% dos Conselhos, verificou-se a presença de vereadores como conselheiros. Quanto ao arranjo cooperativo com o Ministério Público, sua relação com os Conselhos Gestores resulta na defesa dos interesses sociais e na defesa da ordem jurídica. O Ministério Público se apresenta como guardião da efetiva implementação e acompanhamento do funcionamento desses órgãos colegiados, de forma que o estreitamento de sua interação com esse órgão só tem a beneficiar as atividades conselhistas. De acordo com as normas preconizadas na Constituição Federal de 1988, alguns Conselhos Gestores — em especial os ligados a determinados programas governamentais, definidos no âmbito do poder central e/ou a determinadas políticas públicas estruturadas para a nação como um todo — desfrutam de recursos provenientes da União, que são repassados por meio de fundos específicos para as áreas de atividades e relações às quais eles se vinculam. Nestes casos, uma das principais atribuições dos membros dos Conselhos é a de fiscalizar/controlar o recebimento e o uso dos recursos. Caso haja alguma irregularidade que fuja ao alcance da autoridade dos conselheiros, na aplicação de providências cabíveis, de acordo com as respectivas legislações, é pertinente o acionamento do Ministério Público – órgão competente e imbuído na defesa do patrimônio público e apurador de denúncias sobre o mal uso de verbas públicas. Assim, na hipótese de as normas relativas aos Conselhos não estarem sendo cumpridas, ou as diretrizes dos Conselhos não estarem sendo implementadas quando a lei obrigar a tanto, o Ministério Público poderá promover, por exemplo, uma ação civil pública[7]. Além dessas possibilidades de fortalecimento dos Conselhos, outra forma de torná-los ainda mais transparentes e próximos das organizações populares que o compõem pode ser obtida por meio da divulgação ampla das próprias reuniões — ordinárias ou extraordinárias — para as referidas organizações. E para facilitar a participação, as reuniões podem assumir a forma itinerante, ou seja, além de um local fixo, os conselheiros podem se reunir nas sedes das próprias entidades que possuam assento no Conselho, ou em locais que acharem mais apropriados. Tal prática é uma forma de ao mesmo tempo os conselheiros conhecerem as instituições que designam seus membros para compor o Conselho e de descentralização ainda maior de gestão pública, proporcionando o acesso não só dos próprios conselheiros, mas da sociedade em geral – e principalmente às pessoas mais diretamente ligadas às causas do conselho em participarem das reuniões. Considerações Finais Muitas são as dificuldades apontadas para que os princípios normativos dos conselhos se efetivem de fato em experiências concretas de espaços democráticos e de socialização do poder. O tempo entre a idealização e construção de uma instituição qualquer – em nosso caso, o Conselho – e o ápice de sua fase de maturação, tende a ser lento, gradual e evolutivo. Os diversos estudos sobre Conselhos Gestores revelam que apesar dos avanços conquistados, ainda resta um longo caminho a ser percorrido para que essas inovações institucionais superem os constrangimentos e dificuldades ainda presentes nesses espaços democráticos, como tem demonstrado a experiência empírica, tanto em Vitória-ES como alhures. Em alguns Conselhos estudados, houve certa dificuldade não só no primeiro contato em campo como ao longo da pesquisa, seja para obtenção de dados como atas, portarias de nomeação de conselheiros, regimentos internos, legislações em geral, seja para a realização de entrevistas ou para a obtenção de permissão para participar das reuniões ordinárias e demais eventos promovidos por tais espaços colegiados. Prevalece um forte ranço do caráter insulado e burocratizado, típicos das práticas autoritárias de gestão pública, que dificulta uma maior aproximação por parte do cidadão, em geral, para participar desses espaços públicos. Para o pesquisador, em particular, estes empecilhos dificultam um maior conhecimento da dinâmica de funcionamento desses órgãos colegiados. Tais evidências mostram que ainda é fato notório em muitas destas instituições colegiadas, a parcialidade na transparência, bem como parece claro que se trata de uma não superação de práticas e condutas comuns ao regime autoritário de governo, que prevaleceu no Brasil até muito recentemente. Nesse sentido, os Conselhos Gestores, por terem uma formação recente — preconizado na Constituição de 1988 e ainda, o fato de muitos estarem sendo implementados — carecem de um maior tempo de maturação para que se consolidem e enfrentem adequadamente os grandes desafios que os cercam, no sentido de se constituírem em instâncias deliberativas com competência legal para formular políticas e fiscalizar sua implementação como espaços democráticos de gestão. A ausência de um grau necessário de formação política por parte de seus integrantes, a carência de capacitação técnico-política para que possam participar das reuniões de forma a exercer uma presença protagonista e não coadjuvante, ou a existência de representações baseadas na troca de favores, nas práticas clientelistas, ou nos mecanismos de cooptação e não respaldada nas entidades e organizações vinculadas à área do Conselho, constituem amostras de fatores que acabam por constranger e prejudicar o potencial democratizante desses órgãos colegiados, seja no que se refere à construção das políticas públicas, seja no que concerne ao padrão de relacionamento Estado/Sociedade.

Referências Bibliográficas BRASIL. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2002. DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: limites e possibilidades. In: ______. (Org.) Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 9-15. DOIMO, Ana Maria A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participação política no Brasil pós-70. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. MOREIRA, Maria Targuina Vieira. Instâncias deliberativas dos sistemas descentralizados e participativos das políticas públicas de cunho social: contorno jurídico dos conselhos. IN: INFORMATIVO CEPAM: São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima, 1999. OLIVEIRA, Bruno Prates Costa et al. Participação popular e parcerias na gestão de cidades: avaliando a experiência da cidade de Vitória (ES). Relatório Final de Bolsa de Iniciação Científica. Vitória: FACITEC/PMV, 2004. PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução Luiz Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e conselhos de Assistência Social: caminhos da construção democrática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. RODRIGUES, Alberto Tosi. Diretas já: um grito preso na garganta. São Paulo. Fundação Perseu Abramo, 2003. TATAGIBA, Luciana Teixeira. Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil. In: DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 47-103. WERNECK VIANNA, Luiz & BURGOS, Marcelo. Revolução processual do Direito e democracia progressiva. In: WERNECK VIANNA, Luiz (Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Rio de Janeiro: Iuperj, 2002. |

|||||

|

[1] Está além dos limites deste artigo um aprofundamento com relação aos movimentos sociais. Para uma análise mais completa referente a este assunto, consultar DOIMO, 1995. [2] Uma análise cuidadosa deste processo pode ser encontrada em RODRIGUES, 2003. [3] OLIVEIRA, Bruno P. C. et al, Participação popular e parcerias na gestão de cidades: avaliando a experiência da cidade de Vitória (ES). Relatório de pesquisa. CMCT-FACITEC-PMV. Vitória-ES, 2004. O referido relatório constitui, com algumas modificações, a primeira parte deste livro. [4] Para uma reflexão mais completa desta questão, consulte o estudo de RAICHELIS, 2000. [5] Sobre a questão da qualificação dos conselheiros veja, entre outros, Tatagiba, 2006 e Gohn, 2001. [6] O Conselho Municipal do Idoso de Vitória é um órgão paritário deliberativo e consultivo, e sua presidência é exercida sempre pelo secretário da pasta de Ação Social, Trabalho e Geração de Renda, e na ausência, por seu suplente. [7] Para uma minuciosa análise do novo formato do Ministério Público pós-Constituição de 1988, e suas funções institucionais, sugiro consultar WERNECK VIANNA & BURGOS, 2002, e, especificamente, o artigo 129 da Constituição Federal vigente. |