|

|

Pós-graduado em História da África pela UCAM

|

Reconstrução:

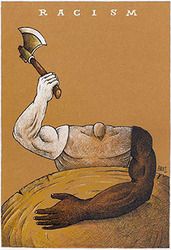

uma abordagem sócio-histórica sobre o racismo à brasileira

Há uma forma esclarecida de trabalhar as relações raciais no Brasil? A pergunta que tem circulado ultimamente na mídia - “onde você guarda seu racismo?” – demonstra o que serve muito bem de exemplo: o racismo no Brasil tem a capacidade de se esconder. Ele se encontra intocável. Efetivamente é complicado trabalhar a questão racial no Brasil com tantos morenos, morenos claros, pardos, “marrom bombom”, mamelucos, amarelos, vermelhos e outras classificações. Para falar de reconstrução iremos invocar a História, que segundo Eric Hobsbawm (2002), muitas vezes tem o poder de criar um passado glorioso para um presente sem sentido. E é justamente disso que estamos falando: A questão racial no Brasil tem sido tratada, a partir do resgate de uma sectarização histórica dos negros, e não de uma reconstrução histórica considerando o negro como sujeito histórico. Existe um livro do historiador Manolo Florentino, “Encostas Negras”, cujo título remete a essa discussão. Até que ponto o Brasil está de costas para a África? Ou será a África de costas para o Brasil? Raça é uma idéia e não um fato biológico (TELLES. 2003:301). Quando o negro surge como raça inferior e escraviza? No fim do século XVII, ao se falar de escravo pensava-se em negro. Mas nem sempre foi assim. Até o século XVI, era comum encontrar nas listas de escravarias do sul da Europa, uma grande quantidade de árabes, armênios, berberes, búlgaros, eslavos, gregos, turcos e os negros, eram minorias nas populações escravas das Américas (COSTA E SILVA, 2002:848). Com o advento da Modernidade e o surgimento das cidades, somando-se o declínio da oferta de escravos do leste Europeu, a servidão medieval entra em franco declínio. Não é mais possível conciliar o ar livre da cidade com o cheiro de lodo da servidão medieval. Neste mesmo período os portugueses já contornam o périplo africano e instalam suas fortificações comerciais em toda a costa, dando início ao tráfico Atlântico. Para os europeus, os escravos eram salvos de um “cativeiro natural”, tornando legítima a sua inserção no trabalho compulsório na Europa e nas colônias do Novo Mundo. Que por sua vez, serve de válvula de escape para que a Europa continue a prática da escravidão, isentando-se dos seus reflexos. “Mas

qual era o sentido da escravidão em um paraíso terrestres? Na época de

Colombo, a servidão involuntária começava a desaparecer na maior parte

da Europa Ocidental.” (BLACKBURN, 2002:23) O pensamento ocidental do século XVII pode ser bem expresso nas palavras de Montesquieu: “A escravidão é uma triste necessidade do mundo colonial, justificado pelo clima quente”.(idem:60) Por um lado o europeu não mais pensava a Modernidade compatível com o trabalho servil de seus semelhantes cristãos e brancos. Por outro, o negro africano torna-se “o outro”, portanto, passível de ser escravizado, e com isso surgem os vários relatos fantasiosos dos primeiros viajantes europeus, relatando uma África selvagem, bárbara, povoada de não-humanos. O escravo agora é “o outro”. Neste processo de escravidão, o negro é simultaneamente inserido e excluído na história da nossa formação social. Inserido como escravo, onde ao longo de muitos anos, a história tem criado um passado nada glorioso para legitimar um presente marginal da história social do Brasil. O negro era e ainda é muitas vezes visto como simplesmente “o escravo”. Nina Rodrigues é quem vai pela primeira vez escrever sobre a situação dos negros no Brasil no século XIX. “E

ele mesmo responde: O problema do negro no Brasil tem, de fato, feições

múltiplas: uma do passado - estudo

dos negros africanos que colonizaram o país; outra do presente: negros e

crioulos, brancos e mestiços; a última do futuro: mestiços e brancos

crioulos”. (MOURA, 1983:80) Nina Rodrigues começa a refletir a questão do negro na sociedade dentro dos parâmetros antes citados por Montesquieu. As raças são determinadas biologicamente pelo clima, com isso, tanto o africano como o brasileiro do século XIX são criaturas forjadas no clima quente, que exalta as “paixões” e desejos desenfreados responsáveis pela degeneração social. Neste período não existiam ciências sociais aos moldes modernos. Quem vai começar a pensar a questão social são os médicos e biólogos. Este pensamento de Nina é característico do século XIX, tendo em vista a efervescência das idéias de Darwin, e posteriormente com o chamado darwinismo social. Devemos considerar ainda, que na virada do século XIX para o XX, o Brasil começa a construir seu ideal de nação, nos moldes franceses e americanos, todos com uma boa dosagem de positivismo: Ordem e progresso. E a nação do progresso deveria se branquear para poder tornar-se um país aos moldes franceses da Belle Époque. E com Gilberto Freyre no século XX se consolida o milagre da miscigenação: “Na

ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos

sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno,

em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da

influência negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de

mamar. Que nos deu de comer, ela própria amolengando com a mão o bolão

de comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho

e mal-assombrado. Da mulata que nos tirou o primeiro bicho-de-pé de uma

coceira tão boa. Da que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao

ranger da cama-de-vento, a primeira sensação completa de homem. Do

moleque que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo.” (MOURA,

1983:88) É de Freyre a idéia da escravidão amenizada. A sua obra tem duas relevâncias, uma que é uma nova leitura da sociedade colonial, destacando aspectos cotidianos na sua forma de escrita. Ele é o primeiro a escrever uma história a partir de elementos corriqueiros da vida colonial, como receitas de bolo, cantigas de ninar, cartas pessoais (FREYRE: 2005). Em Casa Grande&Senzala, o autor mostra um Brasil diferente da história dos heróis e grandes homens do passado. Contudo, sua leitura apresenta uma visão de relações fraternas e paternalistas entre o negro e o senhor. Ocorre uma relação de compadrio entre a Casa Grande e a Senzala, e a partir desta leitura, toda a nossa formação social passa a ser vista sob o estigma do “mito fundador” das três raças: Brancos, Negros e Índios. E assim, Freyre recebe financiamentos do governo português de Salazar, e realiza vários congressos em Portugal e nos Estados Unidos divulgando a ideologia do Luso-tropicalismo português. Em contrapartida, temos hoje uma historiografia nova que resgata o valor deste cotidiano escravista. Hoje sabemos que o escravo era um ser social altamente atuante no processo histórico. “Africanas

e sem filhos, assim pode ser caracterizada a maior parte das mulheres

forras que fazem testamento tanto no Rio de Janeiro quanto em São João

Del Rei. Mas elas tinham também como ponto comum a propriedade de

escravos, jóias, roupas e casas. A riqueza muitas vezes não foi

reconhecida como ascensão social, posto que conquistada por suas próprias

indústrias – as vezes na venda do próprio corpo e no roubo –

e coroada com uma ostentação que chocava os contemporâneos”. (SILVA,

MATTOS, FRAGOSO, 2001:305) O trecho acima é parte de uma pesquisa feita sobre a história das pretas minas no século XVII. Reparem bem o contraste com Freyre, quando podemos perceber que o escravo não era uma “coisa” e não vivia em uma espécie de paraíso tropical, integrado na família e na sociedade branca colonial. As pesquisas sobre escravidão colonial hoje nos mostram o quanto era complexa a realidade do negro em suas formas de sobrevivência cultural dentro da sociedade. “Os

bens de Florência consistiam em uma morada de casas sita nesta vila, na

rua chamada Cachaça, que parte por bem de um lado com casas de Joaquim

Lopes do Vale e do outro com casas de Francisco José de Araújo, e dois

negros por nome Pedro e Antônio, ambos de nação Angola e duas de nome

Tereza de nação mina e Rosa de nação Moçambique.” (FARIA, 2000:68) “Estigmatizados

pelo passado como escravos e considerados pessoas de qualidade inferior,

os forros formavam um grupo relativamente pouco numeroso no Brasil

colonial, até mesmo no século XIX. Seus descendentes, entretanto,

multiplicaram-se no decorrer do tempo, constituindo-se numa parcela

bastante representativa da população livre” (idem:70) Acima

temos uma pequena demonstração de como era a condição social dos

alforriados e cativos. Florência era uma preta mina forra, e o texto foi

retirado de uma pesquisa sobre os testamentos destas mulheres, que

deixavam riquezas para suas filhas e escravas. Além de constituírem uma

complexa relação social, os forros e escravos não eram indolentes e

passivos quanto às formas de repressão. Temos casos pouco citados na

história, como a Revolução Haitiana e a Revolução Malê na Bahia,

movimentos feitos por escravos no século XVIII. Estes movimentos formam

responsáveis por uma onda de medo em todo o Império Brasileiro, ficando

conhecido pela ameaça do “haitianismo”. As elites da corte ficaram

assustadas com os dois casos, chegando a interferir no comércio de

escravos baianos. O escravo em alguns casos tinha consciência de sua

situação. “Ainda

próximo àquela freguesia, mais propriamente na Rua da Saúde, quatro

anos mais tarde, ou seja, em 1858, um outro grupo de escravos também

protestou contra seu proprietário Manuel Ferreira Guimarães. Funcionava

ali um armazém de café – diferentemente dos cativos da fábrica de

velas, os escravos não queriam ser vendidos.” (GOMES, 1998:67) Nos exemplos acima podemos perceber o quanto é complexo o cotidiano do negro na sociedade escravocrata. Não se justifica a visão que temos hoje do negro como mero escravo, indolente, místico, que é passado nas novelas e nos livros didáticos. Toda essa construção é fruto da ideologia da miscigenação causadora da falsa democracia racial em que vivemos hoje. Estas histórias cotidianas da escravidão negra precisam ser escritas para que o negro possa se reconhecer como agente histórico. Ao invés de escrever uma história dos negros, índios, pardos ou brancos, precisamos reescrever a História do Brasil fazendo justiça com estes legítimos agentes da nossa formação social. Estados Unidos, Reino Unido, França e Brasil: um estudo de caso. Agora faremos uma leitura comparada do racismo brasileiro dentro da conjuntura mundial. A proposta é fazer uma sócio-história do racismo, distinguindo as suas formas de manifestação entre os modelos França/Brasil e ReinoUnido/Estados Unidos.

Analisando o quadro podemos questionar: Como encarar a igualdade formal existente no modelo Brasil/França, mediante a desigualdade real e a competitividade desigual na nossa sociedade? De um lado temos um modelo onde o racismo se manifesta na forma do apartheid, isto é, uma sociedade onde a discriminação é mais rígida, porém, facilmente identificável. No outro extremo, temos o paradigma franco-brasileiro, onde a integração é uma forma de disfarce do racismo, tornando difícil a sua identificação dentro da sociedade.

No primeiro modelo temos grupos diferenciados, leis universais, racismo dualista, direto e legal. Há um preconceito de origem que não permite o modelo de gradação de cores – continuum de cores. Considerando ainda, todos estes aspectos inseridos em uma sociedade individualista baseada na ética protestante. Já no caso franco-brasileiro, temos uma integração onde as peças do triângulo “se tocam”. É uma sociedade que não permite o multiculturalismo, pois todas as formações culturais existentes (negra, indígena, imigrantes) são subordinadas a ideologia europeizante abrangente. Soma-se a este quadro as gradações de cores (mulatos, pardos, moreno claro e escuro, brancos), além dos costumes paternalistas instaurados pelo catolicismo colonial. Os modelos estão como um “lençol” sobre a formação sócio-histórica de cada país. No caso dos Estados Unidos e da África do Sul, o apartheid presente nas colonizações anglo-saxônicas proporcionaram uma identificação do racismo. Neste caso, “raça é uma idéia e não um fato biológico” (TELLES, 2003:301). No caso franco-brasileiro, a colonização é caracteristicamente de assimilação, e o ideal de nação é formado pela idéia de liberdade-igualdade-fraternidade. Sendo assim, torna-se fácil o surgimento de ideologias como a miscigenação das raças e a democracia racial. Precisamos ressaltar que no Brasil a idéia das três raças existe desde a década de 1930. É o que podemos chamar de “mito fundador”. Neste processo de formação, as “raças” foram se assimilando culturalmente para chegar ao que chamamos de miscigenação. Temos o índio, o negro e o branco que se encontram nos trópicos, onde tudo é “festa”. Por isso no Brasil nem tudo o que é preto, é preto. E nem tudo o que é branco, é branco. Em casos como os Estados Unidos, esta classificação é mais delimitada pelo dualismo: branco e negro. No caso norte-americano, raça é uma definição sociológica e não biológica. Pois o racismo não é pautado nas gradações de cores, mas sim, pela discriminação social que sofrem boa parte da população afro-descendente (idem, 2003). O grande do caso brasileiro é buscar no modelo americano soluções para a nossa discriminação racial. Existem alguns paradoxos em ser negro nos Estados Unidos. Neste caso, devemos considerar a existência de duas Américas. Uma que é rica e branca. Outra negra que se divide entre ser rica e pobre. O debate atual se dá em torno das desigualdades existentes, desemprego crônico de negros, educação ruim, onde ganha força a cultura da violência – como o caso do Hip Hop em todo o mundo - além da gravidez das meninas negras e a violência doméstica. Podemos neste contexto afirmar que por um lado, existe uma discriminação racial que por outro gera uma “discriminação positiva”, que através das políticas públicas atingem de fato as pessoas negras, que são os excluídos socialmente – vide o caso da Condoleezza Rice de do Secretário Colin Powell. Neste caso, o nível de melanina na pele não significa um elemento de mobilidade social. Negro é negro e pronto. Nos Estados Unidos os imigrantes chegam pobres e discriminados (italianos, irlandeses, asiáticos e muitos outros) e com o tempo assemelham-se aos locais. No caso do negro não acontece isso. Os negros americanos não passam da fase da discriminação. Eles não deixam de ser negros. Eles são diferenciados dos outros elementos por terem sido os únicos a sofrerem uma imigração forçada e segregados pelo racismo até a década de 1960. A história do racismo ainda pesa nas costas americanas. Em outro oposto, o Brasil sofre com o estigma do “mito fundador” das três raças. O debate brasileiro em torno da nacionalidade nunca considerou o negro como agente da história. No Brasil, “as raças” se complementam tornando-se impossível detectar racialmente a desigualdade social entre os negros. Quem é negro no Brasil? Além do mais, a partir da segunda metade do século XX, ganham força em todo o mundo os movimentos de esquerda com o mundo bipartido entre EUA e URSS. Os marxistas brasileiros irão “amigavelmente” colocar uma máscara branca no negro, que agora, se veste de “massa oprimida”. Os brancos sempre foram a supremacia na classe operária, e com isso, o negro nunca surgiu como questão por ter seu grito abafado pela “luta de classes”. Nas palavras de Abdias, foi a “substituição das categorias humanas pela categoria econômica.” (1980:146) Mas alguma coisa acontece hoje no racismo de matriz franco-brasileira. Estas sociedades começaram a se questionar por dentro, através dos crescentes movimentos: gays, indígenas, hip hop, ecológicos. Mas no caso do negro, permanece como fundamento o triângulo que impede a afirmação da negritude dentro da sociedade. E em casos como o vandalismo nas ruas parisienses e a violência urbana carioca, percebemos a presença desse grito que urge por desmascarar esta plástica democracia racial. Estes fatos são questionamentos que dizem: “alguma coisa está fora da ordem mundial”. Mas como fazer uma política positiva de raças em um país sob o estigma da democracia racial? Por conta disso, diferentemente dos americanos, no Brasil a discriminação não é de raça, mas de cor. Em se tratando de “raça”, deveríamos considerar o aspecto sócio-histórico, que estão além do fenótipo. A mercê disto, as mulheres, sofrem discriminação de gênero e cor. Por uma reconstrução hoje. A luta para uma reconstrução histórica do negro não pode se limitar a formas de expressões africanas, do tipo TTT – tribo, tambor e Tarzan. Abdias do Nascimento vai dizer que “nada temos a ver com o negro a rigor biológico, o nosso negro se move culturalmente” (1980:134). A arte e a cultura brasileira estão impregnadas do espírito africano. Este pode ser um caminho que se abre. “Nem racionalismo europeu, nem mecânica norte-americana, arte é aquele olho de Ifá, que inspira, organiza, significa e infunde significação à nossa trajetória no mundo histórico e espiritual”. (Idem:76) Quando o Abdias defende a negritude de Machado de Assis, não significa querer colocar uma “máscara de porcelana” no rosto de cada afro-brasileiro. Ele quer reivindicar um Machado de Assis negro e agente produtor da literatura nacional. Mais do que uma literatura afro-brasileira é mostrar a atuação e a perpetuação na literatura nacional de um Machado de Assis, resignificando o negro como agente social. É lutar pela memória negra e romper o paradigma literário brancóide que insiste em impor o lugar do negro às figuras do “Boi da cara preta”, ou do atemorizante Zumbi nas histórias infantis. Em realidade, existe um universo cultural de produção artística que vai além deste espaço. O culto aos Orixás é outro lugar onde sangra esta libertação. A religião afro-brasileira também é vítima nesta hierarquia, do que é “mais ou o que é menos cultura”. Sofre sendo colocada em uma escala de inferioridade cultural, tachada por adjetivos pejorativos como “magia-negra”, “fetichismo” e outros. Contudo, ao contrário do que pensam os cientistas ário-brancóides, as religiões oriundas das muitas Áfricas estão aquém das formas de religião do mundo ocidental. Elas abrangem uma visão de mundo profundamente sofisticada e holística. Temos no Brasil um arcabouço sócio-religioso construído sob o paradigma do dualismo de forças – bem e mal – fator determinante para o confronto das religiões afro-brasileiras quando inseridas neste universo. A sua leitura é diferente e foge ao universo cristão de concepção de mundo. As matrizes religiosas de origem africana baseiam sua cosmovisão em um universo pluralista, onde tudo tem a ver com tudo, na plena relação de tudo com todos e de todas as coisas com todas as coisas. Arte e religião são o olho de Ifá, que tudo unifica. O que os cientista brancóides chamam de “culto fetichista” é na verdade, uma forma de subjugar um sistema religioso municiado de altíssimo poder criativo, como provamos através da arte plástica, dança, música e a literatura. Uma cultura religiosa com o poder de ir além das paredes dos templos e das liturgias, dos clérigos, onde cada fiel pode manipular e participar do processo de produção cultural. O candoblecismo brasileiro tem essa força de libertar e dar autonomia criativa. Ele permite que cada indivíduo participe de forma ativa do sagrado. E aqui cabe um parêntese. Um caso que chama a atenção e revela as bases africanas da própria religião branca (o cristianismo). A moeda do Cristo negro. Em um livro de Cheik Anta Diop, “The Cultural Unity Black Africa”, o autor relata o exame feito em uma moeda de ouro pelo departamento de moeda do Museu Britânico. “...a

moeda de ouro sólido contatada ser genuína, do tempo de Justiniano II

(por volta de 705 depois de Cristo). Numa faze da moeda está gravado

‘Justiniano, servo de Cristo’, e na outra face o rosto de Jesus Cristo

com cabelo crespo igual à lã de carneiro” (ABDIAS,

1980:106). Mais que discutir simplesmente a cor de Cristo, esta visão pode quebrar com os padrões ocidentais de estética, de beleza relacionada à cor branca, aludindo a valores morais. Um Cristo Negro pode ser um refluxo em todo o ideário construído nesses últimos dois mil anos de história cristã. Isso foi um dos casos registrados por Abdias, entre muitos outros que revelam a ponte existente entre a religião cristã e o continente africano. Junto a tal fato temos D. Hélder Câmara, participando na eleição do ganhador do prêmio no concurso do Cristo Negro, que foi severamente criticado pela imprensa na década de 1950 (ABDIAS, 1980:107). Em todo o tempo o discurso de Abdias do Nascimento não toca no negro biológico. Tudo o que é dito a favor do resgate cultural e afirmação da “produção de idéias”, é no sentido de positivar o negro dentro da nossa sociedade combatendo a idéia de “democracia racial”. Segundo Abdias, o grande problema do negro é que ele está “rodeado de amigos” (1980:146). Desde o já conhecido discurso sobre a escravidão branda até a atual questão da mulher negra, o foco central é desconstruir tais ideais. Como e de que forma eles estão presentes em nossos dias? Estão ocultos no discurso da “democracia racial”, de que não existe racismo no Brasil pois todos estão circundados em uma fraterna convivialidade de fim de semana. Todas as “raças”, se referindo a níveis de coloração da pele, se unem em uma só voz no futebol, no samba e na cerveja. É o povo brasileiro uma nação alegre e unida por causa da nossa herança africana, pseudo-manifesta nas timbaladas, nos penteados, etc.. Não assumimos o nosso racismo pois ele foi liquidificado de forma paulatina e porosa em nossas estruturas sociais. A problemática proposta não é debater ou defender a existência de um racismo como o norte-americano ou o do colonialismo inglês. O problema do nosso racismo é mal compreendido e por vezes uma pretensa má compreensão. Ele é uma longa construção social e que faz parte da vida real da sociedade, basta andar pelas ruas e veremos isso nos balcões de padarias, lanchonetes, ou viajando do subúrbio para a zona sul da cidade – o lado “maravilhoso” – e veremos este racismo disfarçado materialmente no cotidiano, onde a maioria negra é pobre e mora nas áreas mais carentes. A luta pelo resgate da consciência negra não deve se mediocrizar em se dizer “negro” apenas sob as pseudoformas de afirmação, como tipos de penteados, estilos musicais, moda, linguagem, etc.. Estas são falsas maneiras de positivar a contribuição do negro para a nossa formação social. Isso cria o gueto cultural onde muitos hoje procuram se esconder e até mesmo usar como subterfúgio para obter vantagens políticas. A consciência negra deve ser ressaltada como um poderoso elemento para além do gueto, e romper com a fórmula ocidental, onde o branco é igual a “bem-belo-bom” e negro igual a “mal-feio-ruim”. Podemos ver a coisificação do ser humano ao comparar o escravo com máquinas, onde a escravidão se torna um mero produto da acumulação primitiva de capital, justificando mais tarde com a Abolição a racialização entre o operariado nacional. O processo de branqueamento após 1888 veio corroborar essa afirmativa, pois “entraram mais imigrantes italianos nos 30 anos depois da Lei Áurea do que escravos que foram beneficiados com a libertação. Com a Lei Áurea, a marginalização do negro estava instituída.” (Idem:23) Esse negro liberto traz em si a marca da cruz escravista onde está pendurado até hoje. O “proletariado artificial” (Idem:24) interage com a estrutura opressora do Estado no intuito de desfocar o negro no nascente mercado de trabalho, em um período onde a economia nacional está se configurando nos moldes do mutante sistema capitalista. Não somente o capital que vai financiar a indústria brasileira está nas mãos da elite “ário-européia”, assim como a mão-de-obra imigrante em algumas décadas se torna plenamente participante dos processos de mobilidade social. Este negro crucificado mais uma vez não pode descer da cruz e ressurgir ao terceiro dia. Temos aqui a crítica à falta de apoio da esquerda brasileira em incorporar ou considerar a questão racial em sua militância. Ela diluiu o negro na sociedade de classes. O marxismo trocou a “cara negra pela massa oprimida”, ou seja, a questão não é o negro mas sim “de um problema de pobres” (ABDIAS, 1980:141). A

mulher dentro do debate da “democracia racial” é um outro aspecto que

merece atenção especial. Leiamos o trecho a seguir. “...se vocês, homens de Ashanti, não vão à frente,

então nós vamos. Nós, as mulheres, iremos. Eu vou convocar minhas companheiras mulheres. Nós combateremos os brancos. Combateremos até a última de nós cair no campo de

batalha.” Yaa Asantewa, Rainha Ashanti (Gana) combatendo a invasão inglesa nos fins do século XIX (Idem:228) Em tempos de carnaval é comum termos nossas tranqüilas noites em família invadidas por uma “mulata” ao som da famosa música “na tela da TV no meio desse povo...”. Sutil, simples, contudo, com um significado facilmente digerido pelo público comum. Desde cedo em nossa história a mulher negra sofre as conseqüências da colonização. Na condição de escrava é transformada em objeto de desejo sexual dos senhores, e vítima permanente dos seus abusos sexuais. O colonizador europeu assume o papel de “homem-pênis” (Idem:240), que passa vagabundo pela vida, com uma única preocupação: Fazer sexo. E as escravas por sua vez, além de vítimas do estupro praticado por seus donos, se tornam alvos do desafeto e ciúme das sinhás cujo ódio levava a atos de violência “de fazer inveja aos modernos torquemadas da ditadura militar” (Idem:241). Se a mulher negra e escrava tinha os olhos belos, eram estes arrancados e servidos no jantar. Estavam lá eles servidos na tigela de sopa. Se seu rosto era belo, e encantava o senhor, a esposa lhe arrancava a beleza com água fervendo, e o sorriso, quebrava-os a sangue frio até que não sobrasse um dente na boca. Mas como essa relação de ódio mútuo vai frutificar em toda essa “maravilha da natureza” que á a mulher brasileira (e negra, mulata, mulatinha, moreninha, parda)? Às custas de quanto sangue inocente temos hoje essa maravilha chamada miscigenação? Mais uma vez a literatura vai ser uma poderosa ferramenta de difusão das “maravilhas da miscigenação” em nosso meio. Poderoso elemento de “produção de idéias”, obras como “Escrava Isaura” (Bernardo Guimarães), Rita Baiana em “O Cortiço” (Aluísio de Azevedo) e “Gabriela, Cravo e Canela” (Jorge Amado), constituem excelentes arquétipos. A Escrava Isaura, “além de clara, Isaura é de uma retidão moral inabalável, mesmo quando enfrenta a tentação das promessas mais irresistíveis com que lhe acenam” (ABDIAS, 1980:235). Ao contrário de Isaura, em O Cortiço, Rita Baiana é comparada aos sabores da cozinha, exalando aromas e despertando “apetite”. O cravo e a canela de Gabriela são uma alusão às duas especiarias e enche de sexualidade a perfeita harmonia entre cor e sabor. E Abdias faz questão de lembrar que essa valoração “mulata=prazer” é fruto de uma característica exposta nestes arquétipos da personagem “mostrar-se amoral, ser irresponsável e impudica...”(Idem:236). Estes elementos constituem a tríade: A)branca para casar, B)negra para trabalhar e C)mulata para fornicar. Estas tipificações são contraditórias quando temos mulheres lutando pela libertação do seu país, ou ainda, ao lembrar da importância da mulher dentro das organizações sociais e nas culturas domésticas africanas. A mulher como geradora da vida, que sai para a roça, carregando seus filhos nas costas trazendo o alimento. E hoje em nosso “porta-retratos” global temos a mulher brasileira como símbolo de sexualidade, produto de exportação para a prostituição. Agora elas vão à Casa Grande. Em recente matéria do Jornal do Brasil do dia 25 de janeiro de 2006, uma reportagem intitulada “Tela Quente” pode demonstrar isso. O texto fala da crescente evolução do mercado pornográfico brasileiro. Este mercado em breve estará alcançando status internacional, e a tal “beleza natural” da mulher brasileira, como diz em um trecho da reportagem, acaba por se tornar uma nova forma de colonialismo sexual. Vejamos um trecho da reportagem: “O

país, que tem o estereótipo de sensualidade explorado em todo o mundo,

é considerado um mercado em potencial expansão para este tipo de

atividades...O lugar e as pessoas são muito bonitas... É um mercado a

ser explorado. Não conheço as condições técnicas ou o custo das produções,

mas definitivamente o país tem algo a ser mostrado.” (Jornal do Brasil,

Caderno B, 25 de janeiro de 2006.) Na verdade, o grande interesse nas “pessoas bonitas” são as mulheres brasileiras com seus “dotes avantajados”, as formas curvas e o aroma de sexo presente na areia da praia; o disfarce das bundas de fio-dental desfilantes que escondem o estupro e a violência sexual ainda praticada aos moldes da mentalidade “homem-pênis”. O Brasil tem algo a ser mostrado e o que deve ser mostrado é esse produto (segundo a reportagem), criado pelo saque colonial, pela exploração e violência dos europeus brancos e iluminados, dominadores da ciência, da arte e da estética ocidental. Mas então, o que podemos usar para falar de uma reconstrução? O Quilombismo, seu caráter de primeiro movimento nacional de luta e resistência negra, traz o espírito que deve nortear a luta pela consciência negra. Foi através do quilombo, e não do abolicionismo, que se deram os movimentos de libertação escrava. A idéia de Quilombismo tem como intuito formar um movimento de caráter científico e histórico-social para a luta contra as formas de racismo. “Os

negros têm como projeto coletivo à ereção de uma sociedade fundada na

justiça, nas igualdades e no respeito a todos os seres humanos, na

liberdade; uma sociedade cuja natureza intrínseca torne impossível a

exploração econômica e o racismo. Uma democracia autêntica, fundada

pelos destituídos e os deserdados deste país, aos quais não interessa a

simples restauração de tipos e formas caducas de instituições políticas,

sociais e econômicas as quais serviriam unicamente para procrastinar o

advento de nossa emancipação total e definitiva que somente pode vir com

a transformação radical das estruturas vigentes. Cabe mais uma vez

insistir: não nos interessa a proposta de uma adaptação aos moldes de

sociedade capitalista de classes.”(ABDIAS,

1980:262) A favor de novas formas de organização social em tempos de “falta de alternativas” - a não ser o moderno modo de produção capitalista global – em um mundo onde as pessoas estão transformando suas utopias em vitrines, precisamos romper paradigmas. Exemplos como o comunalismo africano de sociedade sem classes, da mística do culto aos Orixás, são alternativas para o dualismo Ocidental, como também ao fatalismo da falta de alternativas. É isso que deve nortear a luta de resistência negra hoje, não se limitando a formas de penteados, moda de passarelas, ritmos musicais, e no caso da mulher negra (e do homem negro também) de emblemas portadores de uma sexualidade anti-romântica e viril. Não pode o negro continuar ocupando o lugar de exótico e selvagem. “codificar

nossa experiência por nós mesmos, sistematizá-la, interpretá-la e

tirar desse ato todas as lições teóricas e práticas conforme a

perspectiva exclusiva dos interesses das massas negras

e de sua respectiva visão de futuro... edificar uma ciência histórico-humanista

do quilombismo.” (Idem:263) Quilombo

não significa escravo fugido. Os quilombos foram uma alternativa de

sociabilidade encontrada e tiveram um papel essencial na construção da

nossa história. Eles foram embrionários na formação desta utopia do

novo caminho. Isso é uma grande prova de que ainda há a possibilidade de

sermos criativos, e produzirmos alternativas em épocas do labirinto

capital. A África foi o berço do homem e pode ser o ainda o futuro da

humanidade. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

Bibliografia

BLACKBURN,

Robin. A Queda do Escravismo Colonial: 1776-1848. Rio de Janeiro:

Record, 2002. COSTA

E SILVA, Alberto da. A Manilha e o Libambo: A África e a Escravidão

de 1500 a 1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. DAVIS,

David Brion. O Problema

da Escravidão no Mundo Ocidental. Rio

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. FARIA,

Sheila de Castro. Mulheres Forras: Riqueza e estigma social. In Tempo,

Rio de Janeiro, nº 9, pp,65-92, Julho de 2000. FREYE,

Gilberto. CASA-GRANDE & senzala: formação da família brasileira sob

o regime de economia patriarcal. 50ª

ed. São Paulo, Editora Global, 2005. GOMES,

Flávio dos Santos. História , protesto e cultural política no Brasil

Escravista, in SOUZA, Jorge Prata (org). Escravidão: Ofício e Liberdade.

Rio de Janeiro: FAPERJ, 1998. HOBSBAWM,

Eric. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. MOURA,

Clóvis. Brasil: Raízes do Protesto Negro. São Paulo: Global

Editora. 1983. NASCIMENTO,

Abdias do. O Quilombismo. Petrópolis: Vozes, 1980 SILVA;

MATTOS; FRAGOSO, João (orgs). Ensaios Sobre História e Educação. Rio

de Janeiro: MAUAD/FAPERJ, 2001. TELLES, Edward. Racismo à Brasileira: Uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, Fundação Ford, 2003. |

por

por  O

que possibilita um Ronaldinho se assumir como branco? Pele mais clara,

dinheiro e suas namoradas. Mas como indivíduo nascido no bairro de

Marechal Hermes, subúrbio do rio de Janeiro, Ronaldinho muitas vezes foi

negro, e se fosse norte-americano, sentiria isso na pele.

O

que possibilita um Ronaldinho se assumir como branco? Pele mais clara,

dinheiro e suas namoradas. Mas como indivíduo nascido no bairro de

Marechal Hermes, subúrbio do rio de Janeiro, Ronaldinho muitas vezes foi

negro, e se fosse norte-americano, sentiria isso na pele. Branco

Branco