Gastos

eleitorais: os determinantes das eleições?

Estimando

a influência dos gastos de campanha

nas eleições de

2002

Dalson

Britto Figueiredo Filho

|

Resumo

Esse

artigo revisa brevemente parte da literatura especializada em

grupos de interesse e reforma de financiamento de campanha

eleitoral. Também é objetivo deste estudo explorar a relação

entre gastos e votos nas eleições ao cargo de deputado federal

em 2002. Em geral, esse trabalho confirma uma impressão do senso

comum: dinheiro é uma variável essencial na definição de quem

ganha e quem perde as eleições. Esses resultados apontam que o

gasto tem grande influência sobre a quantidade de votos

recebidos.

Palavras

chaves: reforma de financiamento de campanha; rent seeking

e grupos de interesse.

Abstract

This

essay briefly reviews specialized research in interest groups and

campaign finance reform. This paper also aims to explore the

relationship between spending and votes for 2002 federal deputy

elections. In general, this article confirms a popular claim:

money is an essential variable in defining who wins and loses

elections. These findings suggest that spending has a considerable

effect on the number of shared votes.

Key

words:

Campaign finance reform, rent seeking and interest groups.

|

Introdução

A

interação entre interesses privados e instituições governamentais para

influenciar a formulação de políticas públicas tem sido alvo de uma

intensa problematização, recebendo pioneira atenção do pluralismo de

Yale (Lowi, 1964; Salisbury, 1984; Wilson, 1985). No que diz respeito ao

Congresso e a sua relação com os grupos de interesse, alguns trabalhos

conferem atenção ao efeito das contribuições de campanha e da ação

dos grupos de pressão sobre o comportamento dos congressistas (Ainsworth,

1993; Evans, 1988, Welch, 1982). Todo esse corpo de pesquisa é guiado por

duas questões principais: 1) Como e em que medida as doações de

campanha feitas por determinados grupos influenciam o comportamento dos

congressistas? (Clawson, 1999; Langbein, 1986; Sabato, 1985) 2) Como e em

que medida as atividades de lobby influenciam as decisões dos

parlamentares? (Godwin, 1988; Stern, 1988). Quando considerados de forma

geral, os resultados dessas pesquisas são bastante distintos. As

abordagens teóricas e empíricas são diversas, ainda que, enquanto os

trabalhos empíricos tendem a utilizar as doações de campanha para medir

a influência dos grupos sobre os parlamentares, as produções teóricas

costumam utilizar a atividade de lobby como variável explicativa.

Ainda

que grande parte dessa literatura tenha sido produzida para o caso

norte-americano, considero que a mesma lógica analítica, salvo algumas

particularidades, possa ser empregada para analisar em uma perspectiva

comparada a realidade de diferentes países e, principalmente, a do

Brasil. Infelizmente, nosso país ainda carece de uma produção teórica

relevante sobre o financiamento de campanhas eleitorais, o que, em parte,

é fruto da ausência de uma abordagem sistemática sobre o tema.

Na ciência política brasileira, temas como a ação de grupos de

interesse e a atividade dos lobbies são tratados geralmente com

pouco rigor analítico. Por exemplo, pelo que conheço, não há na

literatura nacional trabalhos que tratem da relação entre doações de

campanha, resultados eleitorais e grupos de interesse. Similarmente, não

existem obras que tentem estabelecer correlação entre doações

eleitorais e os votos dos congressistas em determinadas matérias

legislativas. Ou ainda, não há, salvo engano, nenhum estudo que procure

investigar como determinados lobbies, nomeadamente empresariais e

principalmente através de contribuições de campanha, conseguem

influenciar as decisões do Congresso.

Isto

dito, é possível afirmar que a reforma política é um tema que até

pouco tempo atrás não tinha uma visibilidade proporcional a sua importância.

Na medida em que a reforma política está na “ordem do dia” e que

ainda são escassos os estudos que discutem sistematicamente os seus

principais pontos, este trabalho almeja discutir as posições teóricas

que debatem o financiamento das eleições, a ação de grupos de

interesse e as decisões governamentais do ponto de vista da literatura

especializada norte-americana. Espero assim contribuir para iluminar o

debate que, vale ressaltar, é extremamente importante, já que a forma

pela qual as eleições são financiadas tem conseqüências diretas sobre

a formulação e a implementação das políticas públicas.

Para

melhor delimitar o objeto de minha análise, acredito que é relevante

antecipar o que não vai ser feito neste artigo. Assim sendo, ele não

procura julgar se é certa ou errada a forma pela qual as campanhas

eleitorais são financiadas no Brasil. Também, não é seu objetivo

apresentar uma visão normativa de como o processo eleitoral deveria ser

formulado. O escopo aqui é outro. Este artigo tem um duplo objetivo: a)

procura sistematizar uma parte da literatura especializada em grupos de

interesse, e, principalmente, reforma de financiamento de campanha; b)

tenta explorar de forma sistemática a relação entre gastos e votos.

Finalmente,

este artigo está dividido em quatro seções. Na primeira parte é

apresentado o arcabouço teórico que embasou o desenvolvimento do

referido trabalho. No segundo item são analisados os dados referentes às

eleições ao cargo de deputado federal em 2002. Em particular, exploro a

relação entre a quantidade de recursos utilizados nas campanhas e o número

de votos recebidos pelos candidatos. Na terceira seção, apresento uma

breve reflexão sobre alguns mecanismos de controle comumente apontados

pela literatura especializada, discutindo especialmente o financiamento público

das eleições. Na quarta parte são apresentadas as conclusões do

presente artigo.

Grupos

de interesse, Contribuições e Congressistas

É

possível destacar duas principais perspectivas analíticas que tratam da

relação entre os grupos de interesse, suas contribuições de campanha e

a formulação de políticas públicas. A primeira

analisa a relação dos grupos de interesse e a maneira pela qual a

agenda do governo é formulada (agenda-seeting and interest groups),

argumentando que os grupos procuram definir os assuntos com os quais o

governo deve se preocupar (Kingdon, 1984). Muitos grupos buscam a não

inclusão de matérias que possam ser danosas aos seus interesses, por

exemplo, um lobby industrial pode se engajar em obstruir legislações

que favoreçam a proteção ambiental; ou, grupos empresariais podem

tentar interromper o andamento de projetos que procurem elevar os impostos

(reforma tributária). Em suma, os grupos de interesse agiriam no sentido

de influenciar a formulação da agenda governamental e, dessa forma,

restringir o alcance de medidas danosas enquanto tentariam prolongar a

abrangência daquelas matérias consoantes com os seus interesses.

A

segunda perspectiva analítica explora a relação entre os grupos de

pressão e o acesso dado a seus membros (interest groups and access),

argumentando que as contribuições de campanha feitas pelos grupos de

interesse são uma das estratégias possíveis para garantir o acesso político

(Clawson, 1999; Hansen, 1991; Langbein, 1986). Alguns teóricos defendem

que o acesso é apenas uma retribuição de favor por parte do

congressista que foi financiado (Baron, 1994). Entretanto, como não é fácil mensurar a qualidade e a quantidade desse

acesso político, são poucos os estudos que estabelecem relações

diretas entre as doações de grupos de interesse e o acesso dado a seus

membros. Na verdade, pelo que identifiquei, apenas o estudo de Langbein

(1986) busca sistematicamente demonstrar essa relação. Nesse trabalho, a

autora ao mensurar o tempo que cada grupo de interesse passou com os

parlamentares encontrou forte correlação entre a quantidade de recursos

dada aos políticos e o tempo gasto nas salas dos congressistas.

Dentro

desse debate teórico, é possível identificar algumas outras visões

adicionais. Navarro (1984) argumenta que as doações de campanha podem

ser relacionadas com os votos dos congressistas apenas em alguns temas.

Godwin (1988) defende que os Democratas tornaram-se gradativamente

dependentes das doações de corporações e, dessa forma, têm-se

demonstrado mais receptivos quanto à defesa dos interesses empresariais

no Congresso.

Neustadtl (1990), por seu turno, produz uma inovação no debate ao

argumentar que o nível de influência

dos grupos de interesse varia de acordo com a visibilidade do tema

em questão. Esse é um dos argumentos mais recorrentes, a saber, o da

existência de uma relação inversamente proporcional entre a

visibilidade do assunto e o grau de influência dos grupos de interesse.

Em temas muito visíveis perante a opinião pública, o custo de votar a

favor de um projeto que corresponda aos interesses de um determinado grupo

pode ser muito alto, minando assim os incentivos para tal ação. De forma

geral, os especialistas argumentam que existem algumas condições específicas

para que as contribuições de campanha e a atividade de lobby

influenciem a decisão dos congressistas. A tabela 1 apresenta um resumo

de uma parte da literatura especializada nessa temática.

Tabela

1: Condições

em que os grupos de interesse influenciam o comportamento dos

congressistas

Rent

Extortion, Políticos e

Empresas

A

noção de que os grupos de interesse podem se engajar em práticas

maximizadoras via captura do Estado é reconhecidamente um marco dentro da

teoria da regulação (Stigler, 1971; Kruger, 1974; Posner, 1975). Uma

importante contribuição nesse debate foi feita por McChesney (1997)

quando ele demonstrou empiricamente que os interesses privados não pagam

apenas por favores políticos, mas principalmente para evitar desfavores

dessa natureza (McChesney, 1997). O referido autor introduziu ainda a idéia

de rent extraction.Essa

noção é simples: visto que o governo pode legalmente tributar e dessa

forma expropriar recursos de seus cidadãos, os políticos podem extorquir

dinheiro de grupos privados sob a ameaça de expropriar os seus

rendimentos. De fato, o principal foco desse modelo é que legislação e

regulação são vendidas pelos preços mais elevados no mercado político.

Ou seja, os grupos de interesse demandam a regulação e os políticos a

ofertam. Aqui cabe uma breve reflexão sobre a noção de political

markets. Tal noção é amplamente utilizada dentro da tradição da Public

Choice e da Economia Política. Por exemplo, é possível afirmar que

existe uma demanda por recursos para financiar as eleições e os que

grupos de interesse fornecem esses recursos já que os políticos

controlam a tributação, os subsídios, as regulações bancárias, etc.

Nesse sentido, a chance de receber benefícios públicos somada ao medo de

sofrer os custos legais da regulação, quando considerados em conjunto,

seria uma variável importante para explicar a motivação dos diferentes

grupos em financiar as eleições. De

acordo com a pesquisa “Corrupção

no Brasil: A perspectiva do

setor privado”, mais de 26% das empresas relatam ter sido constrangidas

a contribuir com campanhas eleitorais. Metade destas afirma que a doação

é feita mediante promessa de troca de favores (Abramo, 2004). Ainda de

acordo com essa pesquisa, oferecer presentes e outras gentilezas a agentes

públicos é o principal método de obter tratamento diferenciado para 86%

das empresas. Em segundo lugar, com 77%, vem a contribuição para

campanhas eleitorais, e com 74% o nepotismo. Outros dados interessantes

apontados por esse estudo revelam que a amostra de empresas que participou

da pesquisa se dividiu quanto se é explícita a troca de favores. Quando

perguntadas se “antes de fazer contribuições, há menção explícita

de favores que serão prestados em troca?”, em 2002, 58% das empresas

responderam que sim. Esses

achados empíricos refletem a validade de algumas das formulações teóricas

precedentes.

Outro

ponto muito importante para a presente discussão repousa na origem dos

recursos que são alocados nas campanhas eleitorais. A tabela a seguir

categoriza a origem, o destino e a percentagem da quantidade de recursos

utilizados nas campanhas de 1994 e 1998.

Tabela

2

Assim,

como já havia sido apontado pelas formulações teóricas antecedentes,

empresas financiam campanhas políticas com o intuito de receber algum

benefício por parte do candidato que elas ajudaram a eleger. Apesar de

ser comprovada a existência de relações entre políticos e empresas

durante o processo de financiamento de campanhas eleitorais, uma dúvida

ainda permanece: quem captura quem? O senso comum e algumas correntes teóricas

dentro da academia costumam identificar o Estado como vítima da ação de

empresas privadas interessadas em garantir seus interesses (Rent

Seeking). Entretanto, os dados acima apresentam o outro lado dessa ambígua

questão. Muitas vezes os políticos utilizam o seu poder legal para

extorquir “apoios financeiros” por parte das empresas e estas se

rendem à pressão e concordam em colaborar com os políticos em troca de

benefícios (Rent Extraction). A relação se processa de forma mútua.

Ou seja, tanto os membros do governo quanto as empresas privadas estão

interessados em se beneficiarem, mas esse benefício depende exatamente de

uma ação conjunta. O político precisa de financiamento suficiente para

que sua campanha eleitoral tenha sucesso e que, assim, ele possa ocupar

algum cargo dentro da máquina pública. Já as empresas necessitam de

algum colaborador que esteja dentro do governo e que tenha acesso aos

recursos públicos. Tal demanda estimula a continuidade da lógica de

arrecadação monetária entre as empresas, os grupos de interesse e os

políticos.

Gastos

e Votos nas eleições de 2002

Nessa

seção será explorada estatisticamente a relação entre gastos e votos

nas eleições de 2002 para o cargo de deputado federal em todos os

estados do Brasil.

Entretanto, antes de partir para a apreciação dos dados, acho prudente

explicar os princípios metodológicos que nortearam esse trabalho. Assim,

será oferecido um breve resumo de alguns conceitos que julgo de

fundamental importância para o bom entendimento dos dados aqui

apresentados. A tabela 3 apresenta uma síntese da metodologia utilizada.

Tabela

3 - Metodologia

Partindo

para a análise dos dados, foi calculada uma correlação de Pearson (r)

entre a receita e o número de votos obtidos pelos candidatos.

A

partir dos dados apresentados acima é possível afirmar que existe uma

alta correlação (0,812) positiva e significativa (p<0,01) entre

gastos eleitorais e votos recebidos. Colocado de outra forma, quanto mais

dinheiro for investido nas campanhas maior é a probabilidade de um

determinado político receber mais votos. Esses achados sugerem que a

quantidade de recursos investidos tem influência direta sobre o número

de votos recebidos. Ou seja, quanto mais dinheiro for utilizado por um

candidato, ceteris paribus, maior é o número de votos recebidos e

assim, maior é a chance desse indivíduo ser eleito. Abaixo se encontra

uma correlação entre a receita e o número de votos para cada estado da

federação.

Tabela

4 – Correlação de pearson entre gastos e votos

para todos os estados da federação

Como

pode ser notado, o coeficiente de correlação entre a receita e os votos

é alto e estatisticamente significante em todos os estados. Como foi

demonstrado acima, a renda é uma variável muito importante para explicar

a quantidade de votos recebidos.

Seguindo

a análise dos dados, foi calculada uma regressão logística entre a

receita e a variável dummy eleito (esta variável assume valor

igual a 1 caso o candidato tenha sido eleito e 2 caso contrário). Ainda

que o modelo acerte na explicação de quase 57% para a relação entre a

receita e a variável eleito, o percentual de acerto do modelo atinge

92,5% para explicar quando o candidato não foi eleito. Além disso, o

percentual geral de explicação do referido modelo é de 85,6%. Tal

resultado é bastante significativo do ponto de vista estatístico. Foi

rodada também uma regressão linear entre a receita e o número de votos.

A tabela 5 sistematiza essas informações.

Tabela

5

Daí

surge uma conclusão: ainda que a renda não tenha uma relação de causa

e efeito com a possibilidade de ser eleito, ela se demonstra extremamente

eficiente para explicar o porquê de um determinado candidato não se

eleger. Assim sendo, ainda que alguns candidatos possam se eleger gastando

menos do que outros, há um valor mínimo necessário para garantir o êxito

eleitoral. Em outras palavras, o candidato que não atingir esse

coeficiente mínimo não tem, dentro das predições do modelo, chances de

ser eleito. Essa conclusão tem implicações diretas sobre as estratégias

eleitorais utilizadas pelos candidatos para angariar recursos para suas

campanhas.

Seguindo

na análise dos dados, foi calculado o independent samples t-test.

Ele é utilizado para comparar o valor médio de uma variável contínua

(receita) para dois grupos distintos (eleitos X não-eleitos). O referido

teste estatístico procura responder se há diferença significativa na média

dos valores da variável receita para os dois grupos categorizados no

presente estudo. Quer dizer, o valor médio da receita dos candidatos

eleitos difere de forma significativa da média dos candidatos não-eleitos?

A tabela 6 sistematiza essas informações.

Tabela

6

Os

dados acima sugerem que há diferença estatisticamente significante

(p<0,01) entre as médias dos gastos dos candidatos eleitos e não-eleitos.

Trocando em miúdos, espera-se que os candidatos que gastem mais dinheiro

em suas campanhas tenham mais chances de vencer a disputa eleitoral.

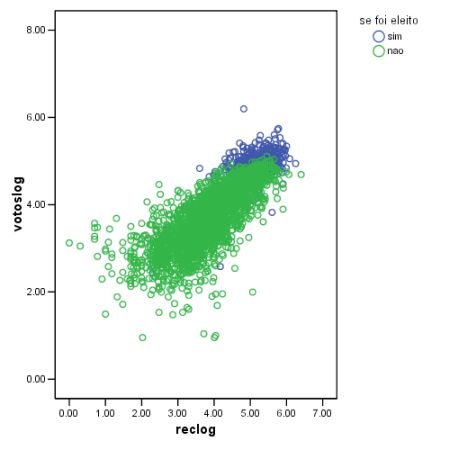

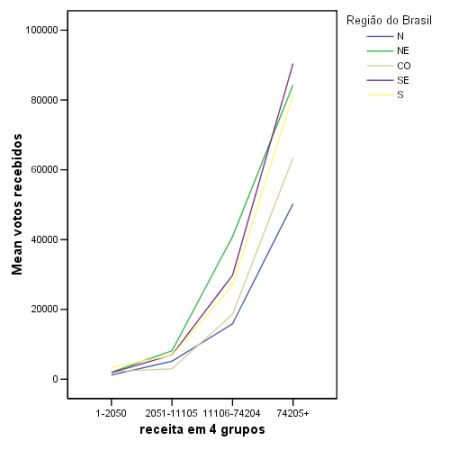

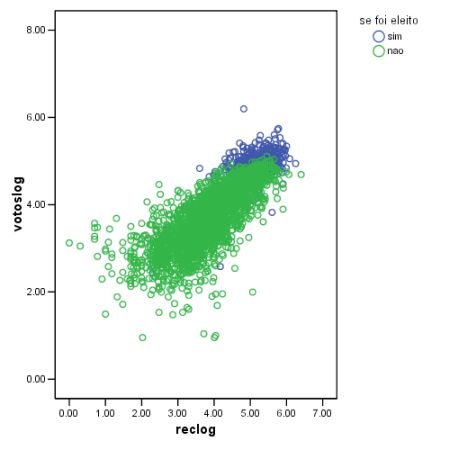

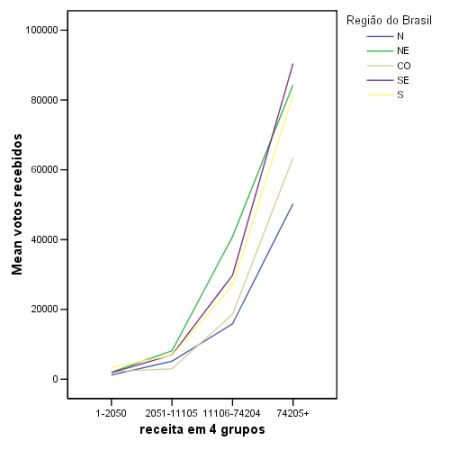

Não

pretendendo esgotar as possibilidades analíticas ainda foi possível

elaborar dois gráficos para melhor ilustrar a relação entre gastos e

votos. O primeiro é um de dispersão entre a receita e os votos dos

candidatos eleitos e não-eleitos. O segundo é um gráfico de linha que

representa a média dos votos para quatro faixas de renda em cada uma das

cinco regiões do país.

Gráficos

1 e 2

Por

último, foi calculado um teste Anova para comparar a média da distribuição

dos votos para três diferentes faixas de renda. Procura-se responder a

seguinte pergunta: existe diferença estatisticamente significante entre a

média dos valores da variável dependente (votos) entre os três grupos

analisados? Esses dados estão resumidos nas tabelas 7 e 8.

Tabelas

7 e 8

Como

pode ser notado, a renda é uma variável muito importante para explicar a

dispersão dos votos. Todos os testes foram estatisticamente significantes

e sugerem que a variável renda demonstra-se como um excelente proxy

para estimar a quantidade de votos recebidos.

Por

fim, depois de considerados os dados estatísticos dessa seção aliados

às construções teóricas anteriormente apresentadas, é possível

resumir o modelo teórico que foi desenvolvido no presente artigo. Ei-lo:

os políticos sabem que o número de votos está positivamente

correlacionado com a quantidade de recursos investidos. Como as empresas

sabem que podem receber benefícios ou perdas da atividade governamental,

elas podem se engajar voluntariamente no financiamento de determinados políticos

e depois esperar algo em troca. Os mesmos políticos podem, através do

seu poder legal de tributar e assim transferir renda, extorquir empresas

privadas a contribuírem para suas campanhas. Tal demanda estimula a

continuidade da lógica de arrecadação monetária entre as empresas, os

grupos de interesse e os políticos.

Por

que falham os mecanismos de controle: o financiamento público e outras

considerações

É

possível afirmar que os diferentes problemas associados ao financiamento

das eleições desencadearam um imenso debate acerca de possíveis

mecanismos de controle que pudessem acabar ou pelo menos minimizar os

efeitos nocivos gerados pela atividade de grupos interessados em obter

benefícios. Uma das principais premissas de qualquer mecanismo de regulação

é a de que a lei altera ou deveria alterar o comportamento dos indivíduos

seja pela proibição direta, seja através de incentivos para a ação

voluntária. Esses incentivos fazem com que os custos de transgredir a lei

sejam maiores do que os benefícios. Logo, o comportamento desviante

tornar-se-ia irracional. Similarmente, a premissa que embasa qualquer

sistema de reforma de campanha é a de que uma mudança na lei irá fazer

uma diferença previsível sobre o comportamento dos atores.

Contrariamente a essa idéia, a teoria hidráulica da regulação

afirma que as leis irão antes desenvolver novos comportamentos

oportunistas do que conter ou regular, pois, como água, o dinheiro sempre

encontrará um caminho para seguir.

Em

um mundo perfeito, não seria necessário estabelecer nenhuma regra de

conduta em relação ao financiamento das campanhas eleitorais, pois as

grandes corporações não procurariam influenciar as decisões políticas.

Da mesma forma, os políticos não se engajariam em determinadas práticas

e nem buscariam maximizar seus interesses pessoais. Nesse mundo, as leis

seriam respeitadas ao seu extremo e, por isso, não se teria nenhuma espécie

de desvio a norma. No entanto, no mundo real, as leis que regem o

financiamento das campanhas eleitorais são adotadas para inibir

determinadas formas de comportamento, em sua maioria oportunistas e

maximizadores. No jogo político, entendido aqui como um modelo de atores

racionais que buscam maximizar o resultado de seus interesses, as leis são

respeitadas porque são entendidas como parte obrigatória da existência

do modelo. Todavia, como as esferas sociais não podem ser totalmente

apreendidas em modelos, infere-se portanto que as leis não são

completamente passíveis de serem cumpridas. É aqui que reside uma das

principais falhas de uma abordagem eminentemente legalista.

A

literatura especializada em mecanismos de controle enumera algumas medidas

para inibir o comportamento maximizador dos atores políticos. É

relevante destacar determinadas medidas regulatórias, os seus efeitos

pretendidos e os seus possíveis efeitos não intencionais. A tabela

abaixo sistematiza esses dados.

Tabela

9

Muitos

especialistas defendem as reformas como um mecanismo moralizador da política.

Dito isso, discutirei agora um dos aspectos citados na tabela acima, a

saber, o financiamento público das eleições. Primeiramente, considero

que na ausência de um debate qualificado sobre o financiamento das eleições

são as evidências anedóticas que acabam por nortear o debate político.

Um dos resultados diretos disso é a conclusão de que o financiamento público

das campanhas pode resolver os problemas. Tanto é verdade que muitos dos

projetos de lei que visam reformar a política nacional defendem o

financiamento exclusivamente público das eleições. Pelo que analisei,

existem mais de 5 projetos que tratam do assunto. Destaco que o projeto de

lei 4.593 de 2001 conta com toda uma abstração teórica, que na melhor

das hipóteses, irá antes piorar a atual problemática legislação

eleitoral. Uma das principais falhas do financiamento público das eleições

é a idéia de que a proibição de contribuições do setor corporativo

é uma medida que vai solucionar os problemas. Essa idéia não se

sustenta por vários motivos. Vejamos alguns: 1) ao se acabar com a oferta

de um determinado produto não se acaba necessariamente com a demanda. Em

outros termos, proibir que determinados setores contribuam para o

financiamento das eleições não acaba necessariamente com a demanda por

recursos para financiar o processo eleitoral. É possível propor uma

alegoria para ilustrar essa consideração: o não fornecimento de

alimento não implica que a fome do indivíduo irá desaparecer; na melhor

das hipóteses quem desaparecerá será o indivíduo. Pelo contrário, se

a demanda é x e a oferta é x/2, é razoável que novos

mecanismos sejam criados para satisfazer a demanda (Teoria Hidráulica da

Regulação). Se um indivíduo está com fome mas não possui renda

suficiente para satisfazer suas necessidades, ele pode tentar colher no

meio circundante, pedir para outras pessoas ou até mesmo se engajar em práticas

ilegais. A história reforça o argumento aqui desenvolvido. Nos EUA a

história da regulação eleitoral pode ser entendida, grosso modo, como

um mecanismo de funil. Isso porque a cada novo problema que surgia no

sistema, a regulação eleitoral tornava-se mais específica e mais

restritiva a participação. Não se julga aqui se isso é bom ou mau,

desejável ou não. Assim, o primeiro ator que foi excluído da

possibilidade de se engajar no financiamento das eleições foi a própria

burocracia.

Isso foi explicado pela capacidade dos políticos em ora oferecer favores

aos burocratas em troca de contribuições, ora por ameaçarem os mesmos

com seus poderes legais. Depois disso, a atenção mudou de foco. O grande

problema passou a residir nas contribuições de empresas e indústrias. Não

tardou para que esses atores também fossem excluídos do processo.

Em questão de anos o problema se instalou em outro ator, a saber, os

sindicatos. Como o leitor pode prever, estes também ficaram de fora do

financiamento eleitoral. Mais recentemente, uma mulher foi presa em Ohio

por distribuir panfletos contra o aumento de impostos. Isso porque a lei

estadual prevê que todo panfleto tenha necessariamente o nome do grupo ou

do indivíduo que arcou com os custos. Atualmente, a legislação

eleitoral norte-americana é uma das mais rígidas do mundo. Todavia, isso

não impediu casos como o da Enron e o escândalo das empresas

petrolíferas no Iraque.

Também não foi capaz de impedir o escândalo em 2000 envolvendo as eleições

presidenciais. Isso porque no meio desse grande arcabouço legal, é

natural o surgimento e desenvolvimento de brechas. Seria possível

enumerar dezenas, no entanto, o escopo aqui é outro. Se for verdade que

é possível aprender algo com a história, os políticos brasileiros

poderiam refletir sobre a evolução da legislação eleitoral

norte-americana para tentar evitar que os erros cometidos lá sejam

cometidos aqui. Não é à toa que os norte-americanos vêm a mais de cem

anos reformando o meio pelo qual suas campanhas eleitorais são

financiadas. Caso a simples imposição de novas normas resolvesse os

problemas, uma sociedade de muitas normas não os teria.

Um

outro problema associado ao FPC (Financiamento Público de Campanha) é

acabar com os partidos pequenos por intermédio da restrição orçamentária,

pois na medida em que 85% do fundo público seria dividido

proporcionalmente entre os partidos, baseado no número de candidatos

eleitos no pleito anterior, aqueles partidos que elegeram poucos

candidatos receberiam menos dinheiro. Em médio e longo prazo alguns

partidos se tornariam dominantes e isso, alguns críticos poderiam

argumentar, é uma séria ameaça a democracia eleitoral.

Outra

questão problemática associada ao FPC é o valor de cada voto. Ao se

utilizar 7 reais por eleitor, o fundo partidário seria de 800 milhões de

reais. Alguns críticos poderiam argumentar que essa é uma quantia muito

alta. Alta em relação a que? Em relação ao PIB? gastos com saúde e

educação? As eleições de 2002 podem ser razoavelmente estimadas entre

3 e 4 bilhões de reais. Dessa forma, o fundo público seria apenas uma

pequena parcela do que é realmente investido. Resultado: institucionalização

do “caixa dois”.

Um

outro argumento contra o FPC tem sua essência no institucionalismo histórico.

Se for verdade que as instituições importam, não é crível o argumento

de que caso o dinheiro público assuma um lugar que antes era ocupado por

contribuições interessadas, os problemas associados a esse tipo de

contribuição sejam resolvidos. Existem variáveis culturais e

institucionais que não estão sendo consideradas e que devem fazer

diferença na formulação dos projetos de reforma. Em um país em que o

dinheiro de bicheiros e do narcotráfico financia as eleições dos

representantes e em que o TSE aceita 2 prestações de contas ao cargo de

governador (2002) de menos de 10 reais; 8 prestações foram abaixo de 500

reais, a idéia de adotar o financiamento público das eleições é, para

dizer o mínimo, problemática.

Em uma questão de tempo, surgiriam outros “PCs” e “Valdomiros”.

Com eles, toda uma rede de corrupção eleitoral e interesses escusos. Por

fim, ao se considerar que o FPC é a solução dos problemas, o argumento

pode incorrer no que a estatística denomina de erro do tipo 2, qual seja,

considerar como verdadeira uma premissa que na verdade é falsa. Dito

isso, ao se considerar premissas falsas, a metodologia científica é

bastante clara, os resultados serão necessariamente espúrios.

Considerações

Finais

Esse

trabalho inicia uma reflexão sobre o papel do dinheiro no financiamento

das eleições. Discutir tal relação é crucial para desenvolver o

debate acadêmico e político a respeito de vários temas em geral e sobre

a reforma de campanha eleitoral em particular. Como foi dito no princípio

desse artigo, o Brasil ainda carece de um debate qualificado no que

concerne à reforma do financiamento de campanha. Iniciar essa discussão

de forma minimamente rigorosa foi um dos objetivos centrais do presente

estudo.

É

importante enfatizar que foi demonstrado que a quantidade de recursos

(variável receita) possui correlação positiva e significante com o número

de votos obtidos. Ou seja, quanto mais recursos são investidos nas

campanhas, maior é o número de votos recebidos por um determinado

candidato. Porém, é preciso notar que correlação é diferente de causa

e efeito. Traduzindo, nem sempre o candidato que investir mais recursos em

sua campanha vencerá as eleições, pois existem outras variáveis que

interferem no resultado eleitoral. No entanto, a exceção serve apenas

para confirmar a regra. A referida conclusão tem implicações diretas

sobre o papel da alocação de recursos nas campanhas eleitorais.

Esse

achado empírico fortalece o argumento aqui desenvolvido. Qual seja: os

atores políticos racionais sabem que o aumento de seus gastos eleitorais

é proporcional ao acréscimo da sua chance de vencer as eleições. Por

isso, os políticos podem extorquir contribuições das empresas para

financiar as suas campanhas. Da mesma forma, determinadas empresas podem

se engajar voluntariamente no financiamento do jogo político, visando em

última instância, receber benefícios da ação governamental.

É

extremamente problemático avaliar em que medida determinados grupos de

interesse se envolvem no financiamento das eleições uma vez que os dados

disponíveis além de escassos são pouco confiáveis. Adicionalmente,

também é difícil estimar a incidência de práticas ilegais durante as

eleições por parte das empresas e dos políticos. Tomar a parte pelo

todo não só é incorreto como também contribui para a formação de uma

imagem espúria a respeito do papel das empresas no processo eleitoral.

Ainda que alguns especialistas e principalmente políticos argumentem que

as corporações privadas têm um papel essencialmente nefasto no jogo político,

não há, salvo engano, nenhum trabalho acadêmico que demonstre tal relação.

Separar o joio do trigo é uma tarefa difícil e exige grande esforço

analítico.

Há

um grande leque de problemas de pesquisa que os acadêmicos brasileiros

podem dedicar atenção. Por exemplo, estimar em que medida os

parlamentares brasileiros votam a favor ou contra os grupos que

financiaram suas campanhas. Ou, é possível calcular a correlação entre

os gastos eleitorais e o número de votos recebidos para outros cargos e

legislaturas, por exemplo. Determinar a incidência das referidas práticas

e elaborar uma legislação eleitoral eficiente é um dos principais

desafios impostos aos cientistas sociaise aos formuladores de políticas

na medida em que existem muitas variáveis culturais e institucionais que

podem ser utilizadas para explicar os diversos problemas associados ao

financiamento das eleições. Ao fazer essa breve revisão, acredito que

esse trabalho pôde contribuir para tal empreitada, pois novos estudos

podem surgir a partir disso.

Finalmente,

como foi dito antes, não se procura aqui oferecer uma visão normativa do

processo eleitoral. Nem tampouco é objetivo dessa pesquisa propor

reformas nas instituições políticas. O escopo aqui é outro. Ao meu

ver, é necessário reformar o debate, para depois, debater a reforma

eleitoral.

_______________________

Bibliografia

ABRAMO,

Claudio. Corrupção no Brasil: A perspectiva do setor privado. Kroll/Trasparência

Internacional, 2004.

AINSWORTH,

Scott. Regulating Lobbyists and Interest Group Influence. Journal of Politics, 55:41-56, 1993.

Baron,

D.P. Electoral competition with informed and uninformed voters, American

Political Science Review, 87: 34-47, 1994.

CHOATE,

Pat. Agents of Influence: How Japan Manipulates America’s Political

and Economic System. New York:A.A.Knopf., 1990.

CLAWSON,

Dan. Dollars and Votes: How Business Campaign Contributions Subvert

Democracy. Philadelphia, Temple University Press, 1999.

CONWAY,

Margaret. PACs in the Political Process. IN: Interest Group Politics,

3ed. Washington, DC: Congressional Quarterly, 1991.

CORRADO,

Anthony et al. The New

Campaign Finance Sourcebook.

Brookings Institution Press, 2003.

DENZAU,

Arthur e Munger, Michael. Legislators and Interest Groups: How Unorganized

Interests Get Represented. American Political Science Review, 80:89-106,

1986.

EVANS,

Diana. PAC Contributions and Roll-Call Voting: Conditional Power. In Interest

Group Politics, 2ºed. Washington DC: Congressional Quarterly, 1986.

______.Oil

PACs and Aggressive Contributions Strategies. Journal of Politics,

50:1047-56, 1988.

FLEISHER,

Richard. PAC Contributions and Congressional Voting on National Defense. Legislative

Studies Quarterly, 18:391-409, 1993.

GERBER,

Alan. Estimating the Effect of Campaign Spending on Senate Election

Outcomes Using Instrumental Variables. The American Political Science

Review, 92, 2:401-411, 1998.

GODWIN,

Kenneth. One Billion Dollars of Influence: The Direct Marketing of

Politics. Chatham: Chatham House, 1988.

GRENZKE,

Janet. Money and Congressional Behavior. IN: Money, Elections, and

Democracy. Ed. Boulder, CO: Westview Press, 1990.

HANSEN,

John. Gaining Access: Congress and the Farm Lobby 1919-1981.

JACOBSON,

Gary. The Effect of Campaign Spending in House Elections: New Evidence for

Old arguments. American Journal of Political Science, 34:334-62,

1990.

KINGDON,

John. Agendas, Alternatives, and Public Policy. Boston: Little,

Brown, 1984.

KRUEGER,

Ann. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. The American

Economic Review, 64, 3: 291-303, 1974.

LANGBEIN,

Laura. Money and Access: Some Empirical Evidence. The Journal of

Politics. Vol.48, Nº.4, p. 1052-1062, 1986.

LOWI,

Theodore. American Business, public policy, case studies, and political

theory. World Politics, Vol.16, p. 677-715, 1964.

MAIA,

Fernando. Guerra e Democracia: Reflexões sobre a Intervenção

Americana no Iraque. Trabalho de Monografia, CFCH, UFPE, Mimeo, 2005.

McCHESNEY,

Fred. Money for Nothing: politicians, rent extraction, and political

extortion. Cambridge, Harvard University Press, 1997.

NAVARRO,

Peter (1984). The Policy Game: How Special Interests and Ideologues are

Stealing America. New York: John Wiley and Sons, 1984.

NEUSTADTL,

Alan. Interest-Group PACsmanship: An Analysis of Campaign Contributions,

Issue Visibility, and Legislative Impact. Social Forces, 69:549-64,

1990.

POSNER,

R. The Social Cost of Monopoly and Regulation. Journal of Political

Economy, Vol.83, p. 807-27, 1975.

SABATO,

Larry. PAC Power: Inside the World of Political Action Committees.

New York: W.W. Norton, 1985.

SALISBURY,

Robert. Interest Representation: The Dominance of Institutions. American

Political Science Review, 78:64-76, 1984.

SAMUELS,

David. Money, Elections and Democracy in Brazil. Latin American

Politics and Society, 43, 7: 27-48, 2001.

_____.

Incumbents and Challengers on a level Playing field: Assessing the impact

of Campaign finance in Brazil. The Journal of Politics. 63

(2).p.569-84, 2001.

_____.

Does Money Matter? Campaign Finance in Newly Democratic Countries: Theory

and Evidence from Brazil. Comparative Politics. 34, p.23-42, 2002.

STERN,

Philip. The Best Congress Money Can Buy. New York: Pantheon Books,

1988.

STRATMANN,

Thomas. What Do Campaign Contributions

Buy? Deciphering Causal Effects on Money and Votes. Southern

Economic Journal, 57:606-20, 1991.

STIGLER,

George. The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of

Economics and Management Science, 2, 1:3-21, 1971.

WELCH,

Willian. Campaign Contributions and Legislative Voting: Milk Money and

Dairy Price Supports. Western Political Quarterly, 35:478-95, 1982.

WILSON,

James. Bureaucracy: what government agencies do and why they do it.

New York: Basic Books, 1985.

_________________

Esse artigo é uma versão

mais empírica da minha monografia de conclusão de curso em Ciências

Sociais pela UFPE. Agradeço as contribuições de Flávio Rezende, Marcus

Melo, Jorge Zaverucha, Enivaldo Rocha e de um parecerista anônimo da

Revista Urutágua. É desnecessário dizer que possíveis erros e omissões

são de minha inteira responsabilidade.

Os dados utilizados aqui foram disponibilizados pelo Tribunal Superior

Eleitoral. Aqui cabe um parêntese: é preciso lembrar que um dos

grandes problemas encontrados pelos pesquisadores que estudam o

financiamento eleitoral é o escasso e limitado acesso aos dados. Não

se sabe em que medida as informações se referem à realidade. Outro

problema associado aos diferentes bancos de dados é que só

recentemente essas informações foram sistematizadas e disponibilizadas

para o público em geral.

Na verdade, nos EUA, as contribuições de corporações foram proibidas

parcialmente desde 1890 nos seguintes estados: Nebraska, Missouri,

Tennesse e Florida. Depois em 1907, com base em disposições da Tillman

Act, as doações provenientes de corporações foram completamente

proibidas em todo território nacional (Corrado, 2003). A única forma

que as corporações podem contribuir para campanhas eleitorais é por

meio dos PACs (Political Action Committees).

O caso mais bizarro aconteceu no estado de São Paulo onde o candidato

José Alves da Silva (PSDB) declarou ter gastado 1 real no financiamento

de sua campanha para o cargo de deputado federal. Ainda mais, de acordo

com o TSE, mais de 60 candidatos ao cargo de deputado federal declaram

ter gastado menos de 100 reais. 18 deles prestaram conta declarando

terem gastado menos de 20 reais. Pelo que sei, sou a única pessoa a

possuir esse banco de dados e a ter codificado e depurado as

informações para fins de pesquisa. Qualquer indivíduo que se

interessar em obter os dados deve entrar em contato com o autor desse

trabalho.