|

|

|

Doutoranda em sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas-SP / Brasil e do Istituto di Scienze Filosofiche e Pedagogiche “Pasquale Salvucci” dell’Università degli Studi di Urbino / Itália.

_________

|

O

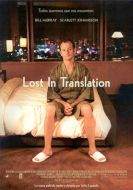

Indivíduo e a Globalização no filme Lost in Translation, de

Sofia Coppola

Tatiana Fonseca Oliveira

Explica-nos Lukács (1981) que a substância humana não pode ser compreendida como uma entidade abstratamente fixa, mecanicamente segregada do mundo e de sua atividade físico-espiritual. Inspirado nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de Marx, o autor húngaro expõe que desde o primeiro ato de trabalho até as menores escolhas, decisões psicológicas e espirituais, o ser humano constrói a si próprio, ao mesmo tempo em que constrói o mundo exterior de modo contínuo. Esse é o momento da passagem da autoposição à autoprodução do ser humano. É também através desse momento que superamos a mera singularidade natural, biológica, e construímos nossa subjetividade, nossa individualidade (nos referimos aqui ao conceito de persona). Acrescentamos, ainda, que indivíduo - enquanto persona - é um ser que se coloca cada vez mais como singular (único), ao mesmo tempo em que é genérico. Em outras palavras, o reconhecimento incessante e processual da singularidade humana - e de sua particularidade - é a mediação necessária para a elevação do gênero ao seu ser-para-si. Por conta disso é que a singularidade do ser humano, que se constrói em uma autêntica personalidade individual consciente, tem seu fundamento ontológico no desenvolvimento social-global. Nesse sentido, a crescente complexidade ontológica do ser social demanda, como mediação, individualidades cada vez mais complexas e articuladas, posto que também genéricas. Reportemo-nos agora a uma linguagem estética. O poeta Rainer Maria Rilke, numa de suas mais belas cartas escritas a um outro jovem poeta, Sr. Kappus, em 1904, anuncia numa passagem que selecionamos: Não

se deve deixar enganar em sua solidão, por existir algo em si que deseja

sair dela. Justamente tal desejo, se ele se servir tranqüila e

sossegadamente como de um instrumento, há de ajudá-lo a estender a sua

solidão sobre um vasto território. (RILKE, 1996) Foram exatamente estes pontos que nos serviram de “lanterna de Diógenes”[1] na análise do filme Lost in Translation, de Sofia Coppola: a singularidade humana como individualidade autêntica, porque única e negadora; a solidão rilkeana em contraposição e, ao mesmo tempo, organicamente ligada à complexa totalidade social-global, a “um vasto território”.

Filha do memorável cineasta Frans Ford Coppola, Sofia aparece de forma resoluta no mundo do cinema. Depois de The Virgin Suicides (As virgens suicidas, 1999), a diretora produz Lost in Translation (traduzido no Brasil como Encontros e Desencontros), que aparece pela primeira vez nas telas em 2003. Ao narrar o drama individual e subjetivo no mundo globalizado contemporâneo, a diretora recoloca de modo atual o velho dilema - expresso por Dante, Cervantes e outros pensadores - do homem e de seu destino, escolhas e arbítrio. Partimos do princípio de que a arte é uma atividade prático-espiritual pela qual os homens apropriam-se da realidade sem tornar prescindível o momento da afetividade. Por isso mesmo é que Lukács (apud Vaisman, 1989, pp. 428-442) adverte que, diferentemente da ciência, a arte é por excelência antropomórfica. Nesse sentido, é possível compreender o filme de Sofia também como uma práxis não só crítica, mas afetiva, a partir do momento em que se revela como uma forma não só de questionar, mas de ser um movimento próprio de respostas - através da linguagem estética do cinema - aos problemas que estão sendo colocados pelo impreciso e complexo mundo social-global. Para falarmos um pouco do caso particular da arte cinematográfica, a angulação e o enquadramento são essenciais para o diretor, tanto quanto as palavras para um poeta. O enquadramento e a composição das imagens são os meios pelos quais a personalidade do artista criativo se reflete de forma instantânea, imediata na totalidade do filme. É possível ainda dizer que concordamos com Bela Balázs (2003, p.92), quando este sugere que “os close-ups do cinema são instrumentos criativos deste poderoso antropomorfismo visual”, e com o grande cineasta François Truffaut (1994, p. 236) que, ao discutir a “evolução estética do Cinemascope”, afirma que o cinema é a arte da visão, que “no cinema, é necessário encher a vista”. Todavia,

acreditamos ser importante também chamar atenção para o aspecto de que

a liberdade de criação está essencialmente ligada aos condicionamentos

sociais, a um quadro histórico-social concreto, esteja o criador

consciente ou não disto. Ao mesmo tempo, a genialidade do artista reside

na captura desse quadro. Em outras palavras, o artista - ao mesmo tempo em

que expressa o seu momento histórico de forma particular, original –

abre e aponta para as potencialidades humano-genéricas. Não

queremos afirmar de antemão que o filme em análise seja uma “obra de

arte”. Pode ser, como expressa Jameson (1985), uma “obra de

cultura”. No entanto, não é uma mera coincidência as diversas

características, tão bem apontadas por Ianni (1997), sobre o processo de

globalização, com toda a sua potencialidade negativa e positiva,

facilmente identificáveis em Lost

in Translation. A começar pelo cenário escolhido pela diretora: o

império do toyotismo, o Japão, um dos atuais centros propulsores da

sociedade global, ou melhor, um dos maiores controladores da máquina

produtivo-especulativa global (além dos Estados Unidos, Alemanha e União

Européia). É exatamente num hotel em Tóquio que os personagens centrais

encontram-se por acaso. Os personagens estão ali como hóspedes e com

finalidades distintas: Charlotte (interpretada por Scarlett

Johansson) é uma recém-graduada em filosofia, que está

acompanhando o marido fotógrafo em um de seus projetos, e aproveita para

conhecer o Japão e fazer turismo; Bob Harris (interpretado por Bill

Murray) é um famoso ator que foi contratado pelos japoneses para filmar

um comercial de uísque. Um

segundo aspecto manifesto no filme é o de os personagens centrais serem

norte-americanos, tendo o inglês como língua materna. É com esta língua

que os dois comunicam-se com os personagens japoneses, e vice-versa. A

forma de se comunicar retrata bem a realidade vivenciada majoritariamente

pelos turistas no Japão e no mundo. O inglês está se transformando cada

vez mais em língua universal. É uma espécie de “língua franca” que

cumpre o papel mediador entre os “indivíduos, grupos e classes, em países

dominantes e dependentes, centrais e periférico, tribais e clânicos,

oligárquicos e democráticos, capitalistas e socialistas, em suas relações

sociais, políticas, econômicas e culturais” (IANNI, 1997, p. 59). O

terceiro aspecto é o da revolução da informática, da comunicação

cibernética e dos meios midiáticos – essencialmente ligados ao

desenvolvimento tecnológico global. Como sabemos, o Japão é um país

altamente industrializado e sua “grande corrida” de desenvolvimento

teve início na década de 1960. Para se ter uma idéia, o país concentra

hoje, no seu parque industrial, 70% dos robôs existentes no mundo (BATH,

1993, p. 11). Relacionado

a esse aspecto é possível percebermos várias cenas exibidas no filme.

Algumas mostram a relação, a intimidade cotidiana dos japoneses com os

diversos aparatos tecnológicos, como por exemplo, as cenas: do hospital

altamente equipado; a que mostra a cortina automática do quarto de hotel

de Bob, que abre (se programada) automaticamente ao amanhecer; a da máquina

de exercício físico, que dá os comandos e indica o ritmo dos exercícios

através de uma voz eletrônica, etc. Em relação às cenas diretamente

ligadas à questão do “mundo midiático”, indicamos duas: uma é a do

hilariante ensaio e gravação de Bob Harris fazendo o comercial de uísque;

a segunda, é o da entrevista deste personagem a um talk

show japonês. É interessante chamarmos atenção para o ridículo a

que Bob Harris é submetido. Esta cena, inclusive, fez-nos lembrar a situação

vivenciada pelos atores (interpretados por Giulietta Masina e Marcello

Mastroianni) no filme Ginger e Fred

(1985), do cineasta italiano Federico Fellini. Sofia soube, tal com

genialmente o fez Felinni, expor os personagens ao ridículo da mídia,

como forma de linguagem crítica à sociedade de consumo, à indústria

cultural, à “sociedade pasteurizada”. O

último e quarto aspecto que gostaríamos de enfatizar no filme, em relação

à modernidade-mundo, é o que Ianni discute como a “desterritorialização”

enquanto processo negador (ou tendencialmente negador) da

sociedade-nacional. Nas palavras do autor: Na

sociedade global, ao contrário do que se verifica na sociedade nacional,

a desterritorialização é um processo cada vez mais intenso e

generalizado. Há coisas, pessoas e idéias desterritorializando-se todo o

tempo. As relações, os processos e as estruturas de dominação e

apropriação, antagonismo e integração, parecem desenraizar-se. Há

fatos sociais, econômicos, políticos e culturais ocorrendo perto e

longe, não se sabe onde. Manifestam-se em diferentes lugares, situações,

significados, de tal maneira que produzem a impressão de que vagam por

distintas regiões, nações, continentes. Um processo que está evidente

no vasto espaço do mercado, na ampla circulação de idéias, na intensa

movimentação das pessoas. O turismo e o terrorismo são ingredientes

desse processo, conferindo a muitos a impressão de que as coisas, pessoas

e idéias desenraizam-se periódica ou permanentemente (1997, p. 99). O

Ocidente capitalista estende seus tentáculos por todo o globo terrestre.

Os impactos dessa desterritorialização são inúmeros. Há uma reificação

cada vez mais intensa da vida, uma tendência à padronização do modus

vivendi, da cultura, da arquitetura, etc. Dentre

as hilariantes cenas do filme que mostram esse novo aspecto, é possível

perceber japoneses com cabelos pintados de amarelo ou laranja, usando óculos

multicoloridos; minúsculos cubículos em algum 30o andar de

algum monstruoso edifício, onde é possível passar a madrugada cantando

músicas norte-americanas em karaokê; boites com dançarinas

nuas e acrobáticas; bares que simulam assaltos com metralhadoras que contém

balas luminosas; restaurantes onde os clientes é que preparam a sua

comida; ruas com milhares de out doors luminosos, com prédios

ofuscantes, verdadeiras arquiteturas de néon. Enfim, estas características

enquadradas por Sofia são extremamente comuns nas grandes metrópoles, em

lugares como a 5a Avenida de Nova York, a Avenida Paulista e as

ruas do La Défense,

para darmos um exemplo mínimo. Contrapondo-se ao nosso mundo da práxis fetichista e fragmentada, os personagens principais são revelados num movimento contrário. Acreditamos ser esse o ponto genial do filme. A relação desenvolvida por Charlotte e Bob é autenticamente humana e emocional, colidindo com nossa estranha e alienada forma de nos reproduzirmos socialmente. Se, por um lado, a câmera ressalta os aspectos artificiais, fugidios e desamparadores do mundo “pós-moderno” - enquanto “imensa coleção de mercadorias” -, por outro, ela enquadra a própria contradição intrínseca desse mundo: a possibilidade de uma relação autenticamente humana, não mercantil e perene, a partir do momento em que um faz parte da história do outro e a modifica/constrói nessa interação. Gostaríamos ainda de refletir que - diferente da solidão do indivíduo que não precisa estar longe para se sentir distante, estrangeiro, ou seja, da solidão do homem que não se reconhece em seu próprio mundo – a solidão descrita por Rilke é a própria individualidade, é a própria singularidade que se sobrepõe enquanto reconhecimento de si, agarrando com todas as forças o seu destino e abrindo novos caminhos. Nessa perspectiva, afirmamos que a manifestação de angústia e solidão expressa por Charlotte no início do filme (ao falar com sua mãe por telefone em seus primeiros dias em Tóquio, por exemplo) é, essencialmente diferente da “solidão rilkeana” que a personagem sente no final do filme, após a convivência com Bob. Mesmo percorrendo, em lágrimas e solitariamente, uma rua entre milhares de prédios e pessoas, Charlotte aparece tal como é: essencialmente singular, com uma história única e ao mesmo tempo universal. Talvez o sussurro de Bob ao ouvido de Charlotte nas últimas cenas do filme tenha sido exatamente isto: “o quanto ela é especial”. Uma vez que nos é possível traduzir a nossa solidão como uma manifestação essencialmente ligada à nossa singularidade - ou seja, somos sós por sermos intrinsecamente singulares –, “fica mais fácil” termos forças para não sucumbirmos (mesmo que parcialmente) ao estranho e opressivo mundo pós-moderno onde, na maioria das vezes, não nos reconhecemos no outro. Talvez seja esse o meio da não fragmentação do indivíduo. Só assim não nos perderemos nesta tradução, mas, contrariamente, exercitaremos cotidianamente a negação desse mundo antagônico e segregador em que vivemos. Ao concebermos nossa história como social, como o próprio devir humano, compreenderemos que os nossos destinos estão intimamente relacionados a nossas escolhas individuais e coletivas. Considerações finais Consideramos

que o que há de mais especial no filme de Sofia Coppola é justamente o

modo como a diretora “retrata” a dimensão subjetiva versus

a dimensão global. Ao mesmo tempo em que os personagens principais

(Bob e Charlotte) são estrangeiros em Tóquio, mostram-se únicos e genéricos,

no momento em que se identificam e não se identificam com o mundo ao seu

redor. A “solidão rilkeana”, que se alastra sobre um “vasto território”,

é o ponto essencial e poético do filme. É o ponto de “recuperação”

- e não da perda anônima e inexpressiva - da subjetividade diante desse

atroz (e não atroz) mundo globalizado. |

|

|||

|

Filme: LOST

IN TRANSLATION.

Direção de Sofia Coppola.

EUA:

American

Zoetrope / Elemental Films / Tohokashinsha Film Company Ltd.

2003. 1 filme (105 min.): son., color.; 16 mm. ___________

[1] Segundo a tradição ateniense, o filósofo Diógenes percorria, carregando uma lanterna, as ruas de Atenas à procura de um ser humano verdadeiro, autêntico. |

|||||

|

Referências

Bibliográficas: BALÁZS,

B. A face do homem. In:

XAVIER, I. (Org.). A experiência

do cinema. Antologia. Rio de Janeiro: Graal, 2003. BATH,

S. Japão: ontem e hoje. São

Paulo: Ática, 1993. IANNI,

O. A sociedade global. 5a.

Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. JAMESON,

F. Marxismo e forma. Tradução

de Iumma Maria Simon (et. Al.). São Paulo: Hucitec, 1985. LUKÁCS,

G. Per

l’ontologia dell’essere sociale. Pref. e trad. Alberto

Scarponi, Vol II*, 1 ed., Roma: Riuniti, 1981. MARX,

K. O capital: crítica da economia

política. Tradução de

Regis Barbosa e Flávio Kothe. 2 ª ed.. São Paulo: Nova Cultural, 1985. RILKE,

R. M. Cartas a um jovem poeta, tradução

de Paulo Róvai e para A canção de amor e de morte do porta-estantarte Cristóvão Rilke,

tradução de Cecília Meirelles. 24a. ed. São Paulo: Globo,

1996. TRUFFAUT,

F. Riempirsi la vista. In:

Utopia e cinema: cento anni di sogni, progetti e paradossi. A cura di

Andrea Martini. Marsilio Editori, Venezia, 1994 VAISMAN,

E. A ideologia e sua determinação ontológica. In: Revista Ensaio 17-18, São Paulo, Ed. Ensaio, p. 399-444.1989. |

Por

Por  Introdução

Introdução O

filme Lost in Translation

O

filme Lost in Translation